コネクテッド・インクという多面体の側面-1

問い続けることの意味とは?創造的混沌とは?コネクテッド・インクとは?

コネクテッド・インクの受け止め方は、ワコムのチームメンバーにとってもさまざまです。それぞれが考えるものがコネクテッド・インクという多面体の一面を構成しているのだと代表取締役社長兼CEOの井出は言います。実際にどのような側面があるのでしょうか。ここでは、チームメンバーの心の灯りを起点にその一面を覗いてみます。

一人目は、コネクテッド・インクが始まった2016年から企画運営の中心的役割を務めるハイジ・ワンです。Ink DivisionのSenior Vice Presidentとして、チームメンバーと共に新しいイノベーションや体験の創造、ソフトウェアの技術開発を担当するハイジが考えるコネクテッド・インクとは?

※「コネクテッド・インク」は、2016年よりワコムが主催する、アート、人間表現、学び、そしてそれらを支えるテクノロジーの新しい方向性を、ある問いから模索するイベントです。

立ち上げからコネクテッド・インクに携わっていますが、どのような取り組みなのでしょうか?

ハイジ:当時、ソフトウエア技術の開発に携わっていたこともあり、パートナーシップの重要性を感じていました。そこで、パートナーの方々と共に、目標やビジョン、協働の成果を共有しようと実現したのがコネクテッド・インクです。

創造的混沌を掲げた2020年からは、製造やテクノロジー業界だけでなく、教育やクリエイティブコミュニティなど、より幅広くパートナーとつながる取り組みへと進化しています。また、この数年は、ワコムの「ライフロングインク」という約束のもと、より長期的で社会的な意味も生まれています。

ライフロングインクとコネクテッド・インクとは?

ハイジ:ライフロングインクとは、私個人の解釈でお伝えすると、ワコムがどのように私たちの技術、製品、そして経験で貢献できるかということだと考えています。これは、ワコムのビジネスとしての成長のためだけではなく、人びとに本物の価値をお届けしたいという、私にとってのコネクテッド・インクの意義とも深く結びついています。例えば、教育事業に携わるパートナーとは、私たちの技術、製品や経験を子どもたちの学びのためにどう活かせるかを議論しています。どうすればよりクリエイティブに活用できるのか、どうすれば経済的環境に左右されず、より多くの子どもたちに利用してもらえるのか。ライフロングインクともつながる考えです。コネクテッド・インクという場で、こういった考えをパートナーやコミュニティと共に発信していくことで、より具体的なプロジェクトや成果を共有できると思います。ワコムが向き合っているのは人間であり、コネクテッド・インクを通して私たちがお伝えしたいのは、ライフロングインクという価値だと考えています。

自身にとっての創造的混沌とはどのようなものですか?

ハイジ:とてもポジティブなものです。なぜなら、イノベーションは混沌から生まれると思っているからです。また、コネクテッド・インクという物語の中で、創造的混沌とは魔法のようなものです。さまざまな考えや背景を持つ人びとが集まり、コネクテッド・インクというひとつの場が実現します。そして、その意味を共に問うことこそが私にとっての創造的混沌だと思います。

創造的混沌から生まれた魔法の瞬間を教えてください。

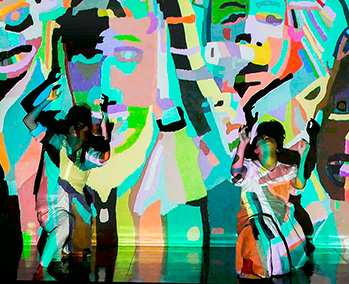

ハイジ:ひとつ挙げるとしたら、2020年から開催している日本フィルハーモニー交響楽団 とLIMITS(リミッツ)のパフォーマンスです。クラシック音楽と絵という、異なる世界のコラボレーションが実現した魔法の瞬間でした。音と絵が重なり合ったときの驚きを今でもよく覚えています。また、ビジネスとは違う文脈でワコムがパートナーから評価されたことは、もう一つの魔法の瞬間でした。

コネクテッド・インクにとっての問いとは?

ハイジ:私にとって、問いはエネルギーの源です。コネクテッド・インクの問いは、答えを見つけることが目的ではないと個人的に考えています。問いを通じて、共に話し合い、共有するきっかけを探しているのではないかと思うんです。問いが創造的混沌を生み出すエネルギーとなり、人びとをつなぎ、さらなる創造的混沌へと誘うきっかけになっていると思います。

一方で、正解を求める人もいますね。

ハイジ:そうですね。考え方が同じでないことはとても自然なことで、人間の面白いところだと思います。コネクテッド・インクはどのような人でも歓迎しますので、答えを見つけようとやってくる人、理解できないと思う人、自分に合ったイベントではないと思う人もいるかもしれません。私たちはそれぞれ違うので、その違いを尊重するべきだと考えています。

コネクテッド・インクの魅力は何ですか?

ハイジ:予期せぬ出会いでしょうか。毎年、新しい出会い、新しいセッション、新しい表現が生まれることがとても楽しみです。実現するまでの道のりは毎年同じですが、そこから生まれる未知のものに毎年驚いています。

そして、コネクテッド・インクは、地域や部署を超えて、多くのチームメンバーと共に作り上げている取り組みです。チームメンバーの熱意や努力を知り、称える機会でもあります。私だけではなく、チームメンバーをも魅了するのは、そういうところではないかと思います。

コネクテッド・インクは今後どのように発展すると思いますか?

ハイジ:よりチームメンバーとの結びつきが強く、地域色が濃くなっていくと思います。コネクテッド・インクは典型的なイベントの形式に始まり、これまでさまざまな経験を重ねてきました。参加する人も、企画する人も、誰もがコネクテッド・インクの楽しさに集中できるように、少しずつアップデートしていきます。

また、コネクテッド・インクを、コミュニティが声を上げ、表現を示す場に育てていきたいです。他では難しいかもしれないけれど、コネクテッド・インクならできるかもしれないという希望を分かち合うことができる場になれば嬉しいです。

自身にとってコネクテッド・インクとは?

ハイジ:自分の子どものような、愛すべき存在です。コネクテッド・インクを立ち上げた一日目から、今日まで少しずつ成長する姿を見てきました。パートナーやコミュニティと共に一年の集大成を発揮する場でもあります。コネクテッド・インクは、ワコムにとっても、私自身にとっても、次に進むエネルギーになる大切な場所となっています。

どこにいても同じ「かく」体験を/シニア向けデジタルアートワークショップ

敬老の日にちなんで、高齢者向け住宅でワークショップを開催しました。会場に足を運ぶことが難しい方にも制作の体験を届けたいという思いから生まれた取り組みです。

詳細はこちらWacom Cintiq Pro 17とWacom Yuifyが「カンヌライオンズ2025」に登場、創作の舞台を支援

液晶ペンタブレットと著作権の保護と管理を可能にするワコムの技術で、カンヌライオンズで行われた小林覚さんのライブドローイングをサポートしました。

詳細はこちら私たちの灯りー道具屋/Bunta

『Wacom Story Book Issue 2』のテーマのひとつである「Chapter 4 サイドストーリー」の表紙として制作された、Buntaさんの作品「道具屋」を紹介します。

詳細はこちら創作を応援する図書35冊を寄贈/ワコムブックドライブを実施

子どもたちが創作の楽しさに出会えるよう、イラストやデザインなどの参考書籍35冊を鹿児島県錦江町の「みんなの図書館『本と一筆』」へ寄贈しました。

詳細はこちらロサンゼルス山火事被災支援/「AnimAID」に参画

ワコムはアニメーションコミュニティの一員として、ASIFA-Hollywoodが立ち上げた募金キャンペーン「AnimAID 」に参画。被災された方々の生活と制作環境の再建を支援しています。

詳細はこちら私たちの灯り‐光陵生日常戯画

大宮光陵高等学校が取り組む「ペンタブアートチャレンジ2024」から生まれた作品『光陵生日常戯画』を紹介します。美術科と書道科の学生4名が共同で制作しました。

体験をキーホルダーに記録する

コネクテッド・インク2024にて、テーマ「日常」にちなんだキーホルダー作りを実施。ktymさんが制作したキービジュアルに登場するキャラクターたちをクリエイティブ・カオスで彩りました。

高校生たちの挑戦

STEAM教育に取り組み、授業でワコムの液晶ペンタブレットを活用する聖学院高等学校。絵を描くことが好きな学生たちが中心となり、デジタル塗り絵のワークショップを開催しました。

映画『グレート・グリーン・ウォール』を観て話そう

チームメンバーと社会や環境について考え、対話することを目的に、難民映画祭パートナーズ上映会を開催しました。

ワコムの道具と技術の力で社会とつながる小さな接点を見つける

「ワコムの道具と技術の力で社会とつながる小さな接点を見つける」をテーマに、体験の場を通じた、社会やコミュニティーとの関わり方を探求する過程の記録を紹介します。

Social Initiativesの現在地とこれから:5年間の取り組みを振り返って

Social InitiativesのこれからをワコムのMeaningful Growth(意味深い成長)につなげるため、CEOの井出とともに5年間の活動を振り返ります。

私たちの灯り‐Focus: The Autistic Superhero Loves Comic Art!/Yvonne Wan

チームメンバーやコミュニティーの方々の作品を紹介する「私たちの灯り」。自閉症のスーパーヒーローを描いたYvonne Wanさんの作品を紹介します。

森にかえる/コネクテッド・インク 2023

コネクテッド・インク 2023 のテーマは「森にかえる」。再び集まった仲間たちと一緒に、クリエイティブ・カオスの森にかえった記憶からいくつかの記録をお届けします。

将来への可能性を広げ、希望をつないでいく「CREATEプログラム」

ワコム・カナダは、シスラー高校が提供する「CREATEプログラム」にパートナーとして参画し、クリエイティブ業界へのキャリアパス支援を目指した包括的な取り組みに携わっています。

私たちの灯り‐Join The Journey/Arian Rahmatzai

チームメンバーやコミュニティーの方々の作品を紹介する「私たちの灯り」。ワコムでインターンを体験したArian Rahmatzaiさんが、日本をテーマに描いた作品を紹介します。

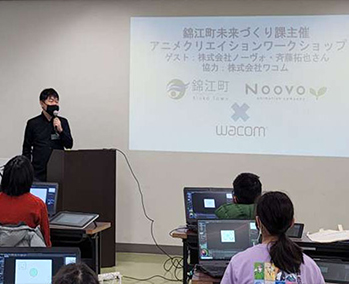

クリエイターになりたい-子どもたちの未来を応援する1

クリエイターになりたいという子どもたちの夢はチームメンバーの心の灯りと重なり、多くの取り組みにつながっています。鹿児島県錦江町のアニメーション制作ワークショップに協力しました。

クリエイターが安心して創作を続けられる世界を目指して/Wacom Yuify

目に見えないマイクロマークを作品に埋め込むことでクリエイターの創作の証を記録するサービス、Wacom Yuify。地域や文化によって異なるクリエイターの要望に応えようと開発を進めています。

デジタルインクテクノロジーをより多くの人に届けたい/中国での取り組み

デジタルインクテクノロジーの認知拡大と普及を目指すInk Division。中国で唯一のプロダクト・マネージャーとして挑戦を続けるラニー・ジャンに取り組みに対する思いを聞きました。

私たちの灯り‐昼下り海辺で/sammy

「私たちの灯り」では心の灯りをテーマにチームメンバーの作品を紹介してきました。今回は「かくこと」を軸にともに取り組みを進める神奈川県大磯町のアーティストによる作品を紹介します。

誰もが創造力を発揮できる場を/ワコム・エクスペリエンス・センター

コミュニティーとの交流を目的に生まれたワコム・エクスペリエンス・センター・ポートランド。その旗振り役を務めるメーガン・デイビスの心の灯りとともにこれまでの成長を振り返ります。

ただここで起こることがすべて/コネクテッド・インク2022

二つの大きな問いかけとともに開幕したコネクテッド・インク2022。東京で開催されたいくつかのセッションを紹介しながら振り返ります。

詳細はこちら

私たちの灯り‐光を運ぶ風/棕櫚

「私たちの灯り」では心の灯りをテーマにチームメンバーの作品を紹介してきました。今回は「かくこと」を軸にともに取り組みを進める神奈川県大磯町のアーティストによる作品を紹介します。

詳細はこちら

「かくこと」を支え続けたい/大磯町との取り組み

神奈川県大磯町とのコラボレーションは「かくこと」を軸に町全体の取り組みへと広がりをみせています。担当するクリエイティブBUの坪田直邦に話を聞きました。

コネクテッド・インクという多面体の側面-2

チームメンバーの心の灯りを起点に、コネクテッド・インクという多面体の一面を覗いてみます。二人目は、Corporate Engagementを担当する桧森陽平です。

コネクテッド・インクという多面体の側面-1

チームメンバーの心の灯りを起点に、コネクテッド・インクという多面体の一面を覗いてみます。一人目は、2016年から企画運営の中心的役割を務めるハイジ・ワンです。

社会に存在する障壁を乗り越えるには?/コール・アンド・レスポンス

2021年9月、ワコムは、株式会社ヘラルボニーと一般社団法人コネクテッド・インク・ビレッジと共に、「コール・アンド・レスポンス」(呼びかけと呼応)という新たな取り組みを始めました。

余韻の中に残るもの/コネクテッド・インク2021

当日行われた70近いセッションの中からオープニングとフィナーレを振り返り、コネクテッド・インク2021がもたらしたものについて考えてみます。

私たちの灯りー“The spark of love” by Jacky Yang

「心の灯り」をテーマに、二回目となるアートコンテストを開催しました。思いもよらぬ出来事にさまざまな変化が起こる中、今、そして未来へと続くチームメンバーの心の灯りを作品を通して紹介します。

問いを立て進み続ける/

コネクテッド・インク2020

「コネクテッド・インク2020」は、終わりなき問いを続けていくワコムの新たな覚悟であり、挑戦の始まりでした。

物語をつないでいく舞台「ステージKOPPA」

コネクテッド・インク2020の舞台として制作された「ステージKOPPA」。多様な場面に応じて、形や役割を変化させ、そこで起こるさまざまな物語をつないでいくステージです。

私たちの灯りー“Mam and Dad’s Child Interest” by Stella Wang

「心の灯り」をテーマに、二回目となるアートコンテストを開催しました。思いもよらぬ出来事にさまざまな変化が起こる中、今、そして未来へと続くチームメンバーの心の灯りを作品を通して紹介します。

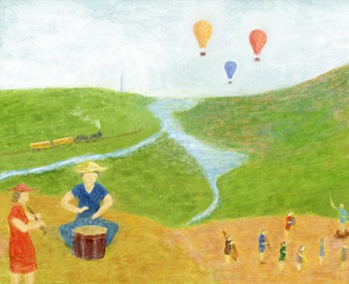

私たちの灯りー秋山でのひととき/山本高廣

私たちの取り組みで大切にしている「灯り」をテーマに、チームメンバー(社員)を対象にしたアートコンテストを開催しました。チームメンバーによる投票で選ばれた三作品を紹介します。

ステイホーム期間中に小学生向けオンラインお絵描き教室を開催

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、外出自粛をしていた子どもたちに何か楽しい時間を提供したい。FC KAZOとイラストレーター・すいいろさんと共に、小学生を対象としたオンラインお絵描き教室を開催しました。

サッカーを通じたワコムの新たな取り組み

FC KAZOと共にチームと地域を育てたい。ワコムは埼玉県加須市のフットボールクラブ「FC KAZO」のオフィシャルパートナーとして活動を支援しています。

私たちの灯り-"The spark is in you! Mirror portraits during times of isolation" by Oliver Madlener

私たちの取り組みで大切にしている「灯り」をテーマに、チームメンバー(社員)を対象にしたアートコンテストを開催しました。チームメンバーによる投票で選ばれた三作品を紹介します。

休校中の子どもたちにオンライン・スケッチノーティング講座

新型コロナウイルス感染拡大防止による休校中の子どもたちを対象に、ドイツのチームメンバーがオンラインワークショップ「Young Wacom」を開催しました。

カスタマーサポートを通じてアーティストの「人生」を応援したい

アメリカでカスタマーオペレーションを担当するアレックス・ダフィーは、アーティストを支援する新たなプログラムを立ち上げました。このプログラムを立ち上げるきっかけとなったアーティストのデボン・ブラッグ氏との物語について、アレックスに聞きました。

3.KOPPAのはじまり/

「旅するKOPPA」の物語

KOPPAのはじまりは2019年4月。伊藤さんの展示制作がきっかけでした。展示後も「また誰かに使ってもらえるものにしたい。」KOPPAに込められた思いをお聞きしました。

2.もう、壊さなくていい/

「旅するKOPPA」の物語

自分たちで組み立てて、広げて、しまって、また一緒に旅に出る。壊すのが当たり前であった展示什器の在り方を大きく変えた「旅するKOPPA」が誕生しました。

1.「KOPPA」との出会い/

「旅するKOPPA」の物語

建築現場の端材を活かせないかと、建築家の伊藤維さんの呼びかけで生まれた家具「KOPPA」。ワコムとの出会いは小さな偶然がきっかけでした。

私たちの灯り-“That Spark Inside”

by Simone Wolters

私たちの取り組みで大切にしている「灯り」をテーマにアートコンテストを開催しました。作品を通して、チームメンバーが大切にしている心の灯りの存在を紹介します。

未来のエンジニアたちにマーケティングの講義

東京工業高等専門学校で技術者を目指す学生を対象にマーケティングの講義を行いました。

一台に最後まで責任を持つ

セールス担当の取り組み

高校生のデジタルコンテンツ制作支援のため、倉庫に眠るペンタブレットを高校のクラブ活動や学校対抗のコンテストの副賞として毎年贈呈しています。

未来の教育を考える

ライフロングインク×AI

学習中の視線データとペンの動きから、生徒個人の学習特性を明らかにし、個人に合わせた学習環境を提供する「教育向けAIインク」を開発しました。

授業をもっと楽しく、クリエイティブに

Wacom Intuosを学校に導入

ブルガリアで働くソフトウエアデザイナー、ヨアナ・シメノヴァは、子どもたちのITクラスをもっと楽しくしたいとWacom Intuosを学校に導入しました。