このチュートリアルシリーズでは顔の描き方をパーツごとに紹介しています。これまでキャラクターデザインや肖像画などのドローイングに役立つヒントやコツをお届けしてきましたが、今回は鼻の描き方について解説します。

人物画における鼻の描き方をステップごとに解説しています。

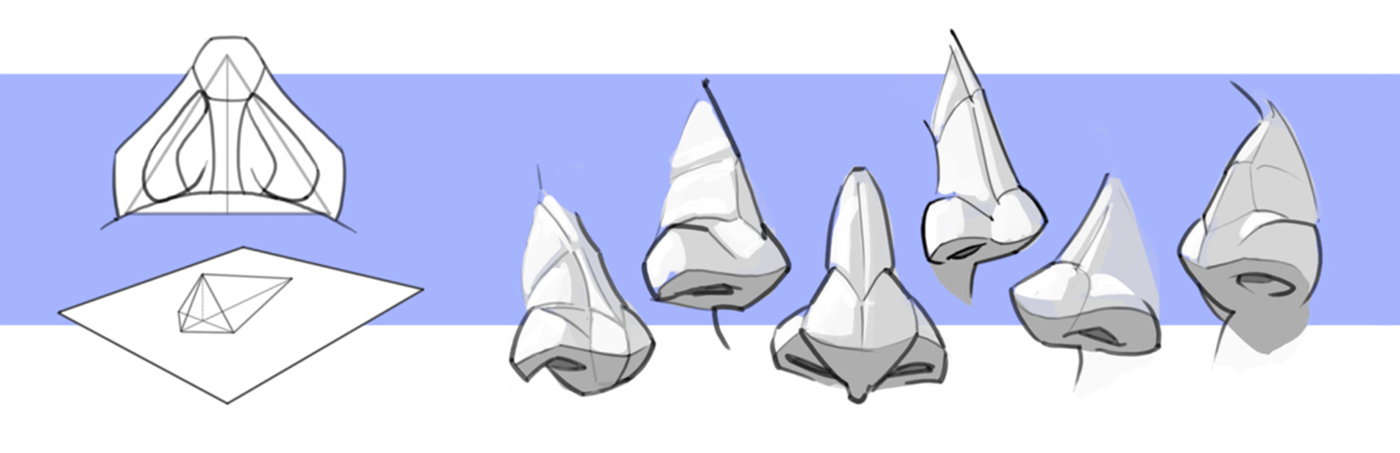

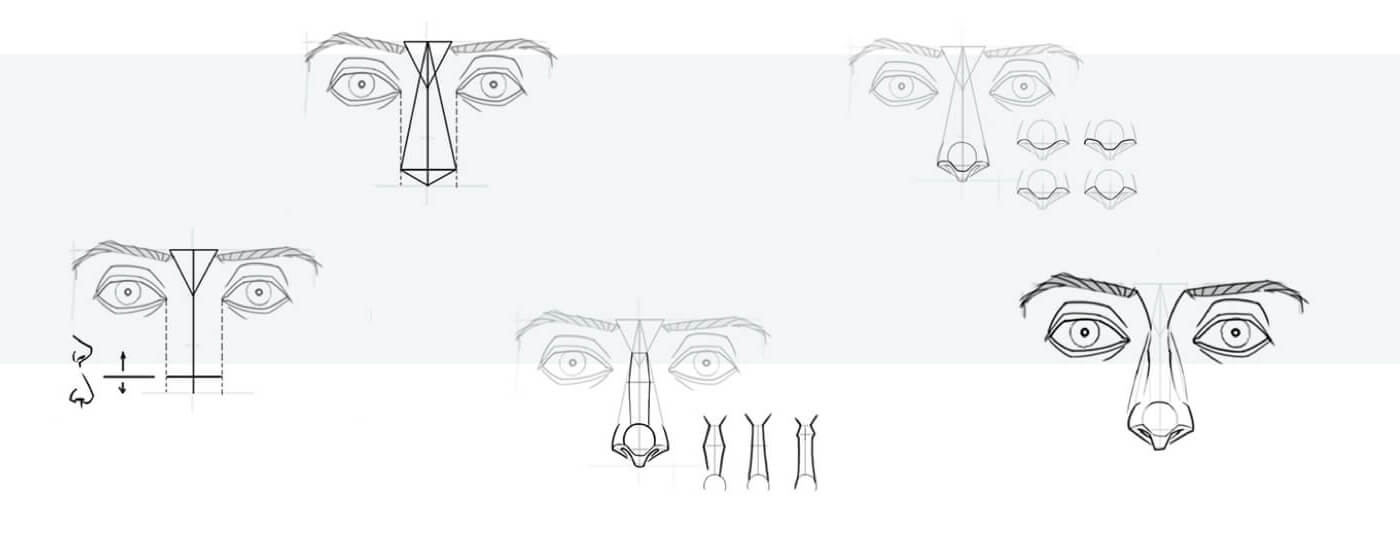

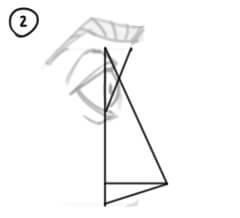

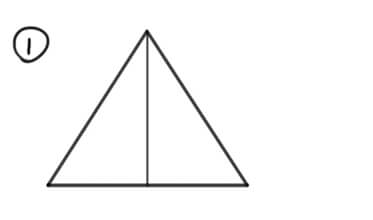

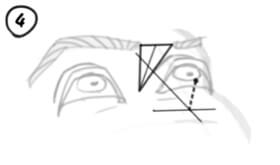

鼻を描くときに一番難しいのは、鼻が顔から突き出す立体感をどう表現するかではないでしょうか。このハードルをクリアするために、まずは図のように幾何学的な形に鼻を簡略化してみます。上半分の辺が長いピラミッドです。この形を基本にすると、鼻をどの角度からでも描けるようになります。

少し練習すれば、ピラミッドがなくても描けるようになりますが、少し異なる角度から顔を描こうとするときに、どのように鼻が見えるか想像しにくい場合があります。そこで役立つのがこのピラミッドです。

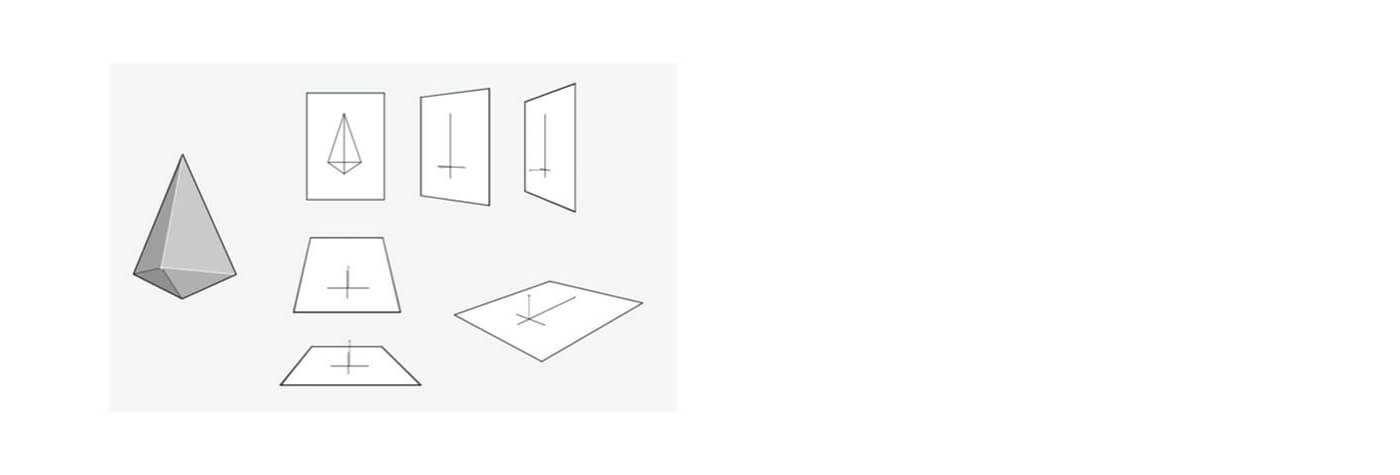

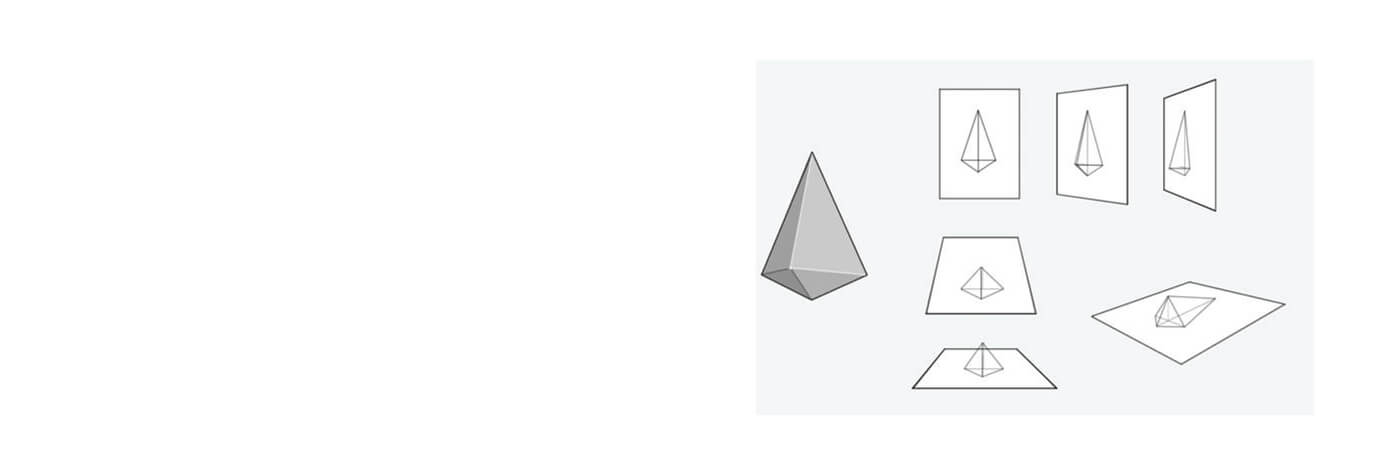

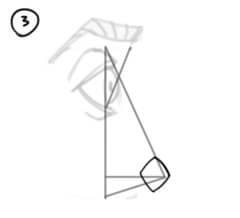

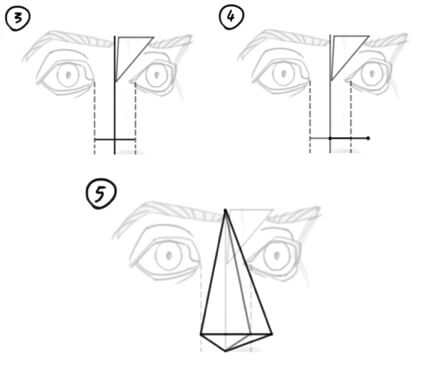

目安となるピラミッドを描くには、まず底面の十字を描き、交点から高さを取ります(図の点線)。このすべての頂点を結ぶと、ピラミッドが出来上がります。

図のように、角度によってピラミッドは様々な形に変化します。慣れてくれば補助線がなくてもピラミッドを描くこともできますが、最初は底面に十字を描き込むとよいでしょう。

次に、底面を下にしてピラミッドを顔面に配置します。

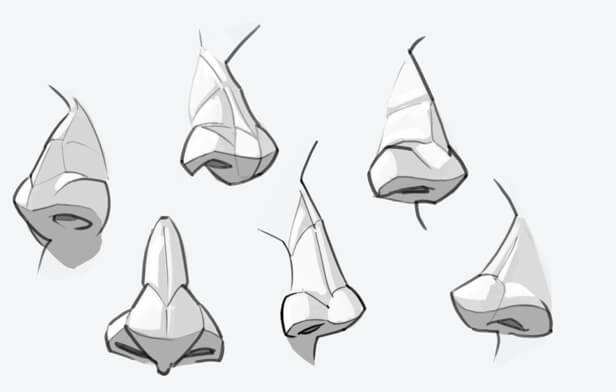

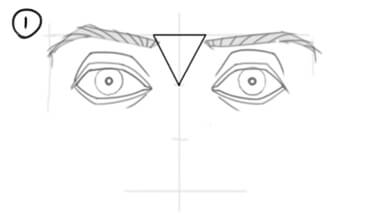

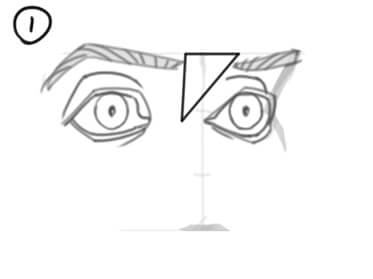

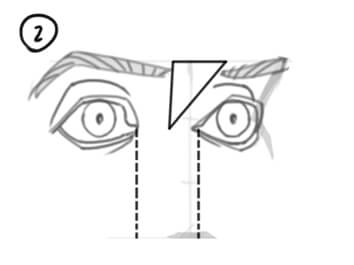

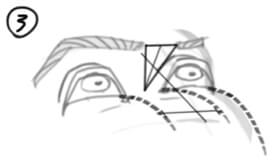

(1)目の描き方のチュートリアルで紹介したように、まず最初に眉間に三角形を書き入れます。三角形が眉と鼻骨のスペースになります。

(2)次にピラミッドの十字を描きます。ここで鼻の幅が決まります。平均的な鼻の幅は、両目の間とほぼ同じです。今回はこの幅に合わせることにします。

横線の位置で、鼻が上向きか下向きになるのかも決まります。横線が高いほど、鼻が上向きになります。

(3)正面から見た場合、ピラミッドは十字型に見えるため、ピラミッドの高さを描き入れる必要はありません(正面から描く場合に限られます)。

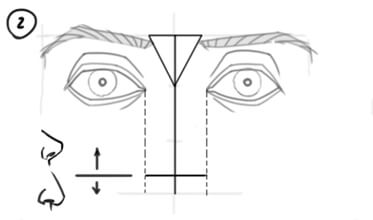

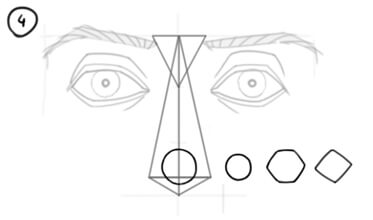

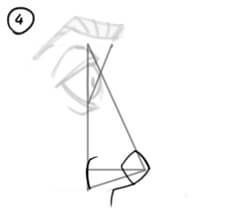

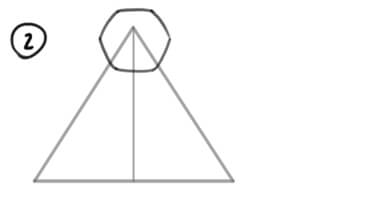

(4)ピラミッドを鼻に変えていきましょう。ピラミッドの頂上が鼻の頭になります。鼻の頭を表すために、円を描きます。円を小さくすると、尖った鼻になります。キャラクターによっては六角形やひし形にした方が、鼻の頭らしく見える場合もあります。今回は、円で描きます。

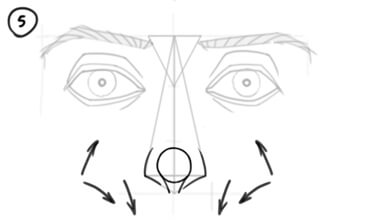

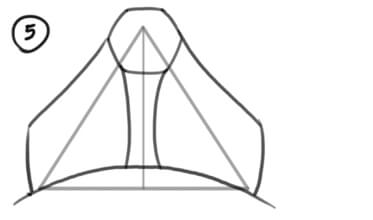

(5)下の2つの角に鼻翼(小鼻)を描いていきます。図のように、ピラミッドの線を参考に描きます。鼻の頭の下に2本の線を追加して、鼻中隔(鼻孔を隔てる部分)を描きます。鼻中隔は、口に向けて線の間隔を狭めます。

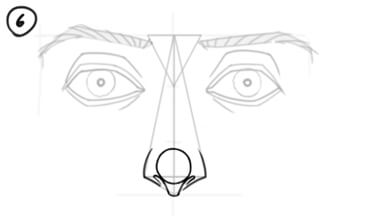

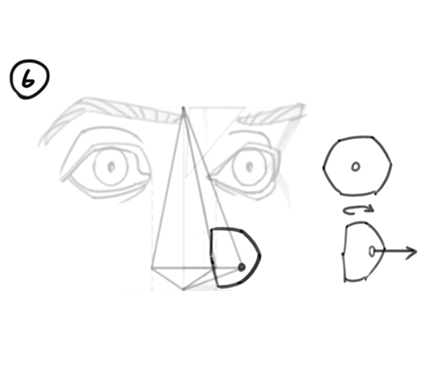

(6)鼻孔を下の縁から描いていきます。幅の狭い逆U字を、やや外側に反った形に描き込みます。鼻孔の上端が必ずピラミッドの横線と同じ高さになるようにします。

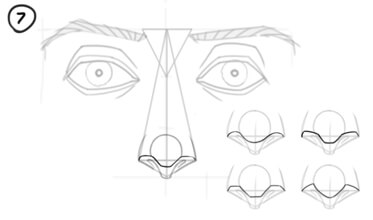

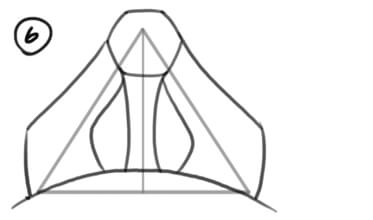

(7)鼻の上部と下部の境界線は非常に大切です。すぐにはピンと来ないかもしれませんが、後で色を塗るときに、光が当たる面と影になる面を把握するのにとても役立ちます。少しの工夫で、線画でも立体感を表現できるようになります。

鼻の頭の円の下端に沿って、波のような形を描きます。以降、これを「鼻先の波形」と記載しますが、この起伏で鼻先らしく描けます。

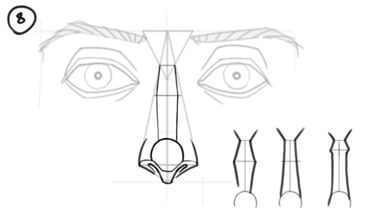

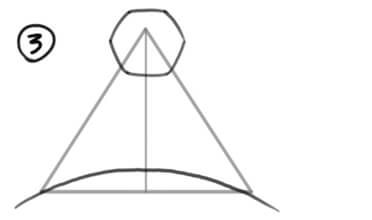

(8)次に鼻筋を描きます。鼻筋は必ずしも明確に描く必要はありません。さりげない線で感じを出すだけで十分な場合もあります。図のように、鼻筋は中央に向けてわずかに膨らみます。このことを抑えておくことが重要です。上部には鼻骨があり、皮膚のすぐ下に骨があります。ここから下の部分には骨がありません。

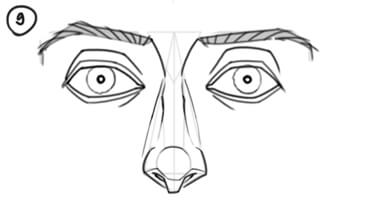

(9)最後に補助線について説明します。補助線があると、鼻がより描きやすくなります。好みで線の強弱を付けることができます。ここでは鼻の頭の両サイドの線を消して、鼻の頭から鼻翼へとなだらかにつながるようにしました。鼻筋のところは、鼻骨を少し強調し、2つの三角形の縁をはっきりと出しました。

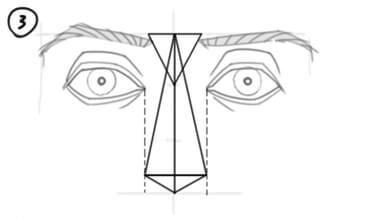

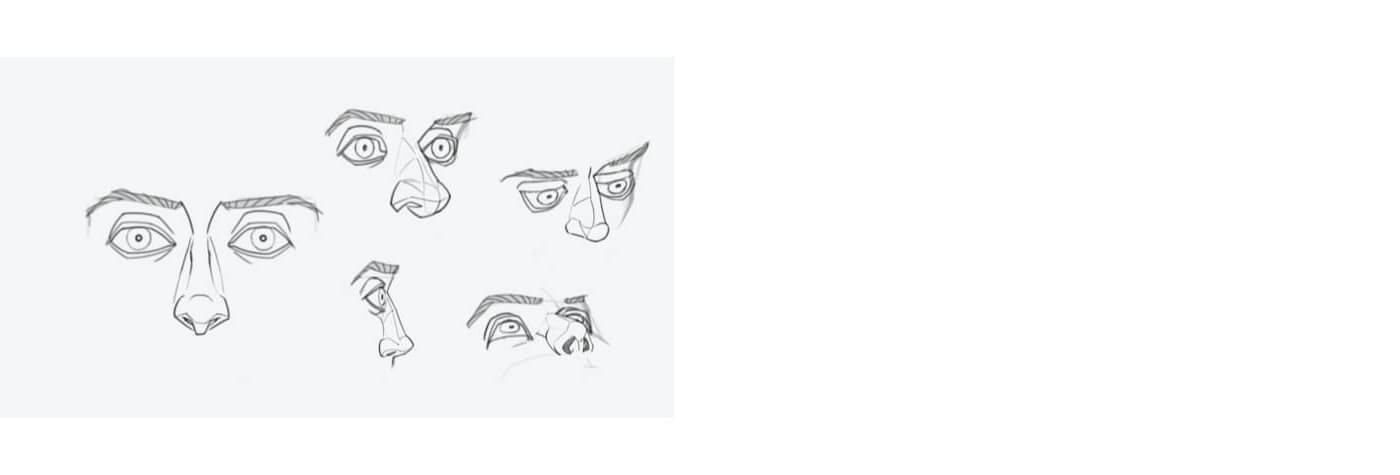

鼻の形を抽象的に捉え、輪郭をシンプルな線で描くのがおすすめです。描く顔の高さが低ければ、おそらく鼻骨にこだわることはないでしょう。描く絵のの大きさに合わせて、どこまで細部を描くのかを決めます。数本の線を入れて鼻の存在を示すだけで十分な場合もあります。しかし、どこにどう線を引けばよいか迷うようなときには、鼻の形がおかしくならないように、慎重にラフを描き進めます。

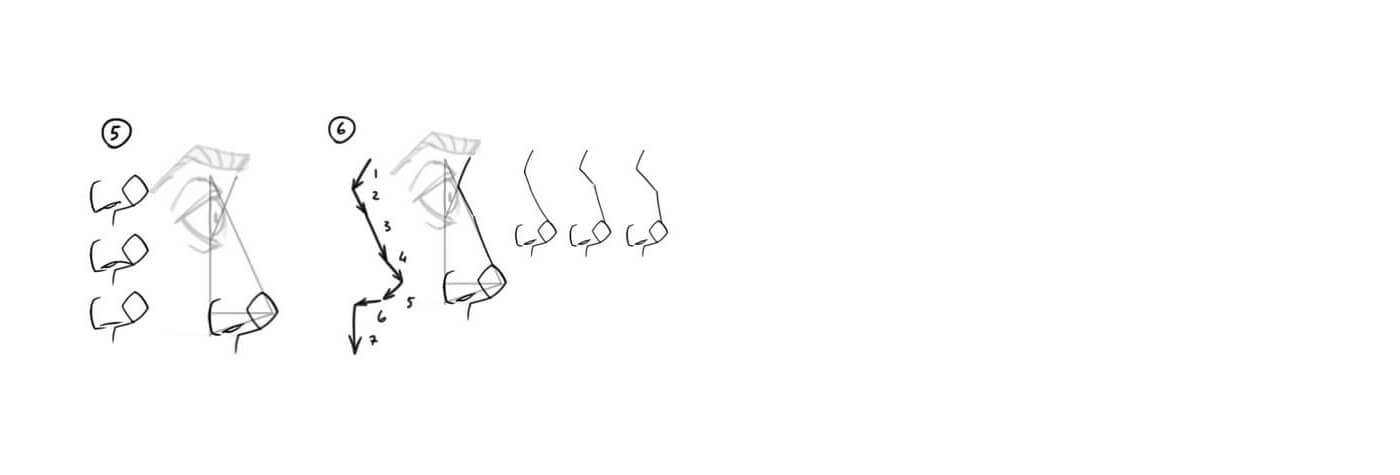

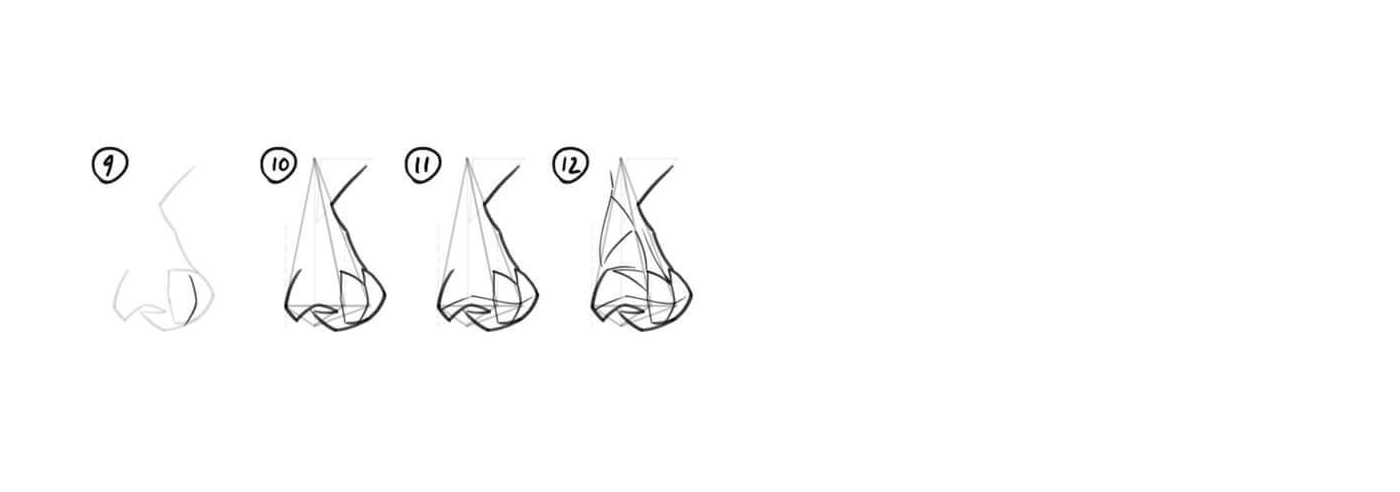

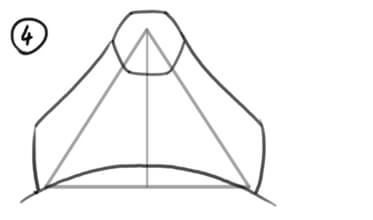

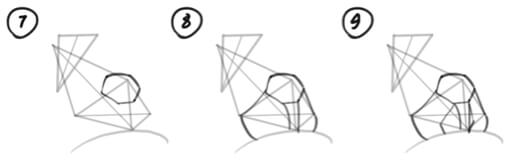

(1)横から見た鼻の形は、正面から見た場合と大きく異なります。しかし、ラフの描き方は同じで、眉間の三角形から始めます。 今回は横から見ているので、三角形は実際には1本の線で表されます。

(2)この「三角形」ラインの後ろにピラミッドを配置します。こうすることで、上まぶたの高さ辺りにへこみができます。

(3)鼻の頭をひし形に描きます。このとき、ひし形を直線でかっちり描かないことが大切です。やや外側に膨らんだ線で描くとよいでしょう。より自然な印象の鼻になります。

(4)ピラミッドの端に鼻翼(小鼻)を描き添えます。横顔なので片方しか見えません。鼻の頭の下に、ほぼ水平に連結線を描きます。そのすぐ下から人中(鼻の下のくぼみ)が始まります。

(5)この角度から見た鼻孔は非常に狭く、まったく見えない場合もありますが、鼻翼の下に線を描き入れて、鼻孔があるようにします。図の3つの例のように、鼻孔のラインを描き始めるのは鼻の頭からでも、ピラミッドの角からでも構いません。出発点を定めずに自由に描いてもうまくいきます。

(6)鼻の輪郭は様々で、人によって特徴的な形になることもあります。ピラミッドの線に沿って、ちょうど7画のストロークで描きます。

(7)ここでも補助線を加筆したり削除したりすることができます。とりわけ効果的なのが、「鼻先の波形」(図の右側に説明)と頬骨を表現するライン(図の左側)の2本です。

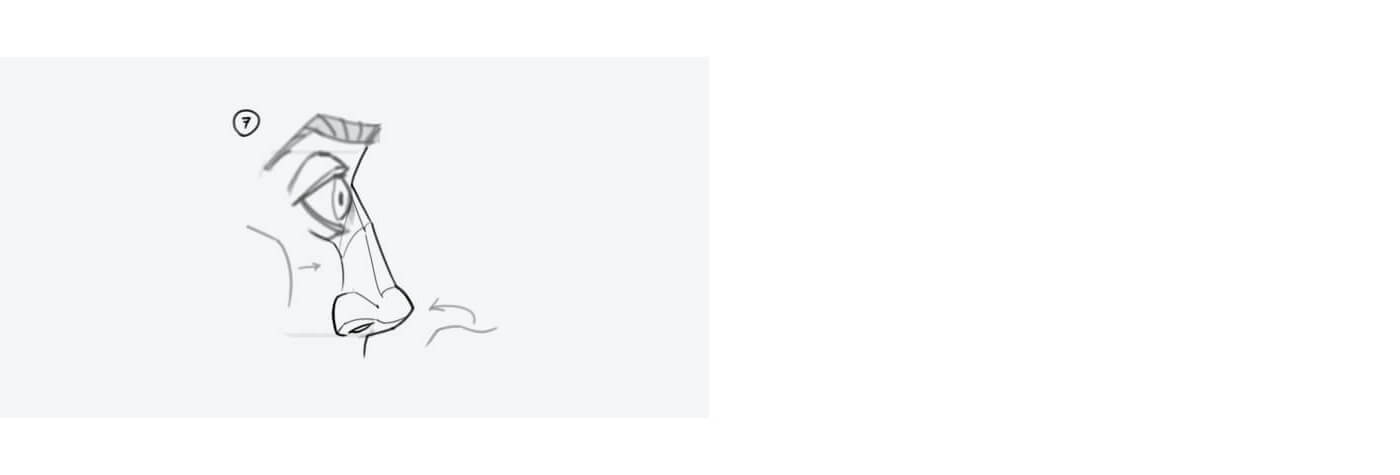

(1)斜め横向きの顔の場合、完全な横向きや正面の顔よりも空間を表現するのが少し難しくなります。例のように、眉間の三角形は少し左に歪みます。

(2)細部に注意しながら描き進めます。まず、ピラミッドを描くために両目の間の距離を取ります。

(3)このスペースに基本となる十字を入れます。

(4)十字の中心から線を伸ばしてピラミッドの高さを決めます。それが鼻の高さになります。

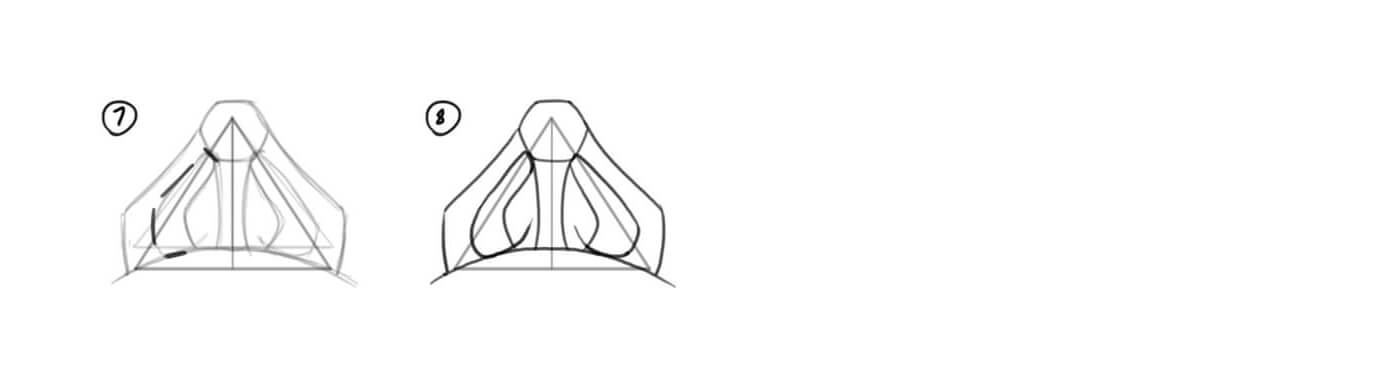

(5)あとは頂点をつなげば、ピラミッドの完成です。

(6)鼻の頭については、基本の形を少し工夫するとよいでしょう。丸みのある立体的な六角形(半球やお椀のような形)をイメージします。角度を回転させて見ると、六角形の左側の角度がやや平らになります。細部にこだわる必要はありませんが、こうすることでもう少し自然な形状になります。

(7)鼻翼のラインは、今回もピラミッドの端から始まります。ここでは縁の尖った鼻孔を描くことにします。

(8)鼻筋や鼻の下側をもっと目立たせたり、すっきりさせたりすることもできます。

(9)鼻の頭は、実際には2つの面から成り立っています。この左右の面の境界がくっきりしている場合は、鼻の頭の中央にしわが入ることもあります。ここで鼻の頭の中央にしわを描いて、それを表現してみましょう。

(10)鼻の頭のしわから鼻筋がV字型につながります。実際に、鼻の頭の六角形の上の線をV字に描きかえてみましょう。

(11)今回、「鼻先の波型」は鼻の頭の下ではなく、鼻の真ん中を横切る形になります。斜めの角度に合わせて、場合によっては波の形を少し調整することが必要になります。

(12)鼻筋とピラミッドの縁を表すために、細いラインを追加します。この鼻では、中央のしわが鼻骨の上まで伸びています。

(13)補助線はすぐに全部消してしまわないようにします。最後の清書に十分に使える線もあります。例のように、あまり目立たせたくない線だけ、少し薄く描きます。鼻の頭の、丸みのある六角形は自然な形に近いので、線の仕上げにも生かせます。

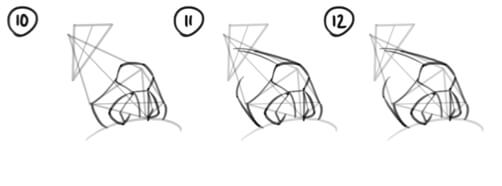

(1)先ほどと同様に、ピラミッドを出発点にします。今回は下から見ているので、真ん中に軸をもつ三角形になります。

(2)三角形の頂点には、今回も円形や六角形で鼻の頭の基本を描きます。

(3)この角度では、口の上側の部分が鼻のすぐ下に見えます。ただし、歯ぐきのラインは平らではなく、緩やかに膨らませます。ピラミッドの下部の直線を、この丸みに合わせて調整する必要があります。

(4)ピラミッドの角と鼻の頭を結ぶラインで鼻翼を表します。例に示すように、厚みと丸みを帯びた鼻翼の形を左右のなだらかなラインで表現します。

(5)鼻の頭と歯ぐきのラインの間に、鼻中隔の下縁が見えます。

(6)鼻の奥に向かって、鼻中隔は厚くなります。鼻中隔の両脇に膨らみを描いて、これを表現します。

(7)鼻孔は細長い球根のような円形になります。

(8)外側は鼻翼と鼻孔のラインが平行に走ります。このラインは上端で鼻の頭と接し、下端は先ほどの膨らみと重なります。

(9)最終的には鼻孔の内部を暗くしますが、影の入れ方は後で紹介します。ここでは、線の描き方の説明を続けます。ここで鼻孔を暗く塗ることもできますが、影入れは輪郭や補助線が完成してからにしましょう。

(1)最後に、斜め下から見た鼻に挑戦しましょう。この角度では上の眉間の三角は長くなり、今回も横に歪みます。

(2)この角度の場合、ピラミッドの底面をどこに置いたらいいか迷うかもしれません。しかし、横顔で見たように、底面は上の三角のほぼ真ん中に来ます。そして、ピラミッドの下端は顔面のガイドラインに一致することも学びました。中心軸を決めるうえで、この2つのポイントが手がかりになります。

(3)先ほどは目の幅を使って鼻の幅を計算しましたが、この角度の場合、その方法では少し分かりにくくなります。なぜなら、点線のラインがストレートではなく、頬に沿ってたわむからです(正確には、これは斜め横向きの顔にも当てはまります)。

(4)ピラミッドの頂点に向かう軸は、顔と同じ方向を向いていなければなりません。

(5)一番難しい部分ができました。ピラミッドの完成です。

(6)口と鼻の間を表す曲線は、顔を眺める視線に応じて調整し、見る人のいる側の方を長めで平らにします。つまり、ねじれた楕円の上部のような形に描きます。

(7)鼻の頭は今回も六角形に描くとよいでしょう。六角形に描くことで立体的な湾曲部の表現になります

(8)ここからは先程のルールに沿って進めましょう。

(9)この角度では、鼻中隔の左右の膨らみは均等に見えません。右側はほぼ全体が鼻中隔に隠れています。

(10)鼻孔も、左側と比べると右側はよく見えません。

(11)鼻筋も非常に短く見えます。視点が顔の下になればなるほど、鼻全体が短くなります。

(12)「鼻先の波型」は赤いラインと正確に一致します。

(13)ここまできたら、鼻孔に影をつけることができます。薄いハッチング線(平行線で書く影)で縁をぼかして描くこともできます。ここでは、鼻の頭と鼻中隔の境に軽く線を入れています。

このチュートリアルでは、鼻を描くのは難しいという苦手意識を克服するためのヒントをお届けしました。これからは人物画を描くときに、鼻を描くのが好きになるかもしれません。漫画のキャラクターをデザインしたり、風刺画を描いたりするときは、鼻の描き方を色々工夫して楽しむことができます。鼻こそ、あなたの腕の見せ所なのです。ぜひ、挑戦してみてください。

次回のチュートリアルもお楽しみに。

Wacom One は13.3型ディスプレイで、紙にペンで描くような自然な描き味を持つ液晶ペンタブレット。軽量で手になじむペンが鉛筆、絵筆、チョークなどの様々な画材に早変わり。リアルな鼻も、これ一つですぐに描き始められます。ダウンロード可能なバンドルソフトウェア付き。パソコン以外にも、一部のAndroid端末でも使用できます。

Wacom One 液晶ペンタブレット 13

デジタルイラスト制作や画像編集などのクリエイティブ用途に最適なデジタルスターターパックです。