Social Initiativesの現在地とこれから:5年間の取り組みを振り返って

2019年春、チームメンバーの「心の灯り」(ワコムで働く意味)を出発点にコミュニケーションを始めたSocial Initiatives。「ワコムの存在意義とは?」という大きな問いを胸に、チームメンバーそれぞれの問いを重ねながら、取り組みを進めています。

取り組み開始から5年。数値的指標の達成を目指すわけではないSocial Initiativesは、わかりにくさと隣り合わせながら、ひたすらに取り組みを積み重ねてきました。できたこともできなかったことも、わかったこともわからなかったことも。伝えられたことも伝えられていないことも。Social InitiativesのこれからをワコムのMeaningful Growth(意味深い成長)につなげるため、CEOの井出とともに5年間の活動を振り返ります。

(聞き手:天野美樹/Social Initiatives担当)

Social Initiativesにとっての「成果」とは一体何なのか

天野:この5年間、チームメンバーのさまざまな心の灯りを発信してきました。私自身、感動する多くの瞬間に出会っていますが、会社の取り組みとしての成果を問われると、答えに迷うところがあります。井出さんはこの5年間をどのように振り返りますか?

井出: 「成果」というと難しいのですが、やってきたことのひとつひとつに意味があると思っています。ワコムの挑戦のひとつにMeaningful Growth(意味深い成長)があり、Social Initiativesでは、どうやってワコムが社会に関わっていくかという問いに向き合って活動を続けています。その問いに正解やゴールはなく、ただひたすらに取り組みを積み重ねてきた5年間だったと思います。今もまだ流れる川の途中にいるというのが正直なところです。

ワコムの役割は、大きな建造物を作り上げることではなく、小さな連鎖のきっかけを少しだけ作って、置いてくることだと考えています。連鎖とは、点在していて、時になくなったり、再び存在したりする動的なものです。その流れに委ねて、連鎖がつながっていく先にSocial Initiativesがあります。これまでもこれからも、ワコムとして渦を作ってきた/作っていくという思いがありますが、引きで見た時には僕たち自身も渦の中をゆっくり循環しているというのが、ワコムとしてのSocial Initiativesの姿だと考えています。

わかりやすい目標達成や課題解決を目的としないSocial Initiativesは何を目指すのか

天野: 会社の取り組みとして、わかりやすい目標や課題解決を目指すことをワコムは選びませんでした。世の中が変化を続けるなか、私たちが取り組む目標や課題も変わっていくべきなのではという問いが始まりだったかと思います。一般的な企業の取り組みとはおそらく異なるSocial Initiativesの方向性について、私を含め、チームメンバーの中には、なんとなく理解はできるけれども、説明が難しいという思いがあるように感じます。

井出:わかりにくくしているわけではないのですが、社会に関わるということは決められたフレームワークでやることではないと考えています。もっとずっと現実的で、本質で、自分たちに納得感がある取り組みでなければなりません。僕たちが大義によって動いているわけでないということは重要で、常にワコムを起点に、ワコムだからできることを一緒に考えていきたいと思っています。

ワコムのものづくりにもいえるのですが、ものを作って売るということは常に矛盾をはらんでいます。最高の技術を作り出しているという自負がありますが、対価を最大化するためのアノニマス(不特定多数)に向けた技術であると捉えることもできます。一方、アノニマスは無数のミクロ(個)の積み重ねであって、ワコムはミクロの関係性を無数に作りだすために、まだ見ぬ誰かへ道具を送りだしていると言えます。効率は悪いのですが、最短の距離ではないところに意味があり、会社の成長の過程で、僕たちはミクロの連鎖を見ていきたいと考えています。その文脈で、Social Initiativesが原点とするチームメンバーの心の灯りに寄り添うということは、なぜワコムが存在するのか?という根源的な問いに深くつながっているのです。

一人ひとりの「心の灯り」が大切なわけ

天野:Social Initiativesを支えるチームメンバーの「心の灯り」という言葉は、「なんだかわからなけれど、たしかにそこにあるもの」として、5年前に発信し始めました。あらためて、Social Initiativesにとって心の灯りとはどのような存在なのでしょうか?

井出:「心の灯り」というアプローチについて、自分には関係ないと思う層の方が多いかもしれません。明確な定義はないのですが、それぞれの思いがゆるやかに循環していて、それがワコムをかたどっているようなイメージがあります。個々の日常がそこにはあり、それがSocial Initiativesの心の灯りにつながっていると思います。

言葉にすると当然のようなのですが、チームメンバーの一人ひとりに全く異なる日常があります。多様なミクロの集合体が、近づいたり、離れたり、面白かったり、面白くなかったりしながら、ひとつの生命体となって、ワコムとなっていると思うんです。ワコムと社会との関わりを考えていく上で、現実の中でもがきながら、もっと人間ならではの心が震えるような体験や物語を価値にしていきたいと考えています。それを支えてくれているのがみなさんの心の灯りだと考えています。

これまでの問いから浮かび上がるSocial Initiativesの現在地

天野: ワコムの存在意義という大きな問いから、地域やコミュニティーのために何ができるのかという具体的な問いまで、これまで数々の問いを立ててきました。問いがSocial Initiativesにもたらすものとは何なのでしょうか?

井出: これまでの問いは全部つながっていて、問いかけの仕組みとして大切にしているのは、明確な正解やゴールがないということです。ワコムの問いを体現する場として、コネクテッド・インクがありますが、2024年のテーマを「日常」としました。ワコムの約束、ライフロング・インクは日常の積み重ねだと考えているからです。それぞれの人たちの日常の中では、ワコムのテクノロジーも主人公になりえると考えています。ワコムが世界を変えていくのだということではなくて、日常に溶けていくような存在としてワコムがいるというイメージです。それが一体どういうことなのかをみなさんと考えていきたいと思っています。問いは完成しているわけではなく、ワコムとしても、Social Initiativesにとっても、現在地や通過点を確認するためにあると考えています。

Social Initiativesが伝えていきたいのは心の灯りの深度

天野:ここまでお読みいただいて、なるほどと感じる方もいれば、まだわからないと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。心の灯りのゆるやかな循環に意味を見出しつつも、会社の取り組みとして、Social Initiativesが伝えていきたいこととは何なのでしょうか?

井出:常々、制作の現場で目にする、つくることへの思いやその根底にあるあたたかなものに触れ、たくさんの感動があります。強引に聞こえるかもしれませんが、Social Initiativesも同じようなものではないかと考えているんです。美しい物語を伝えたいわけではなくて、どんな思いがそこにあるのかを伝えたい。損得やロジックではないものに実は価値の源泉があって、心を震わせたり、凄まじいインパクトを与える秘密がある。そこを可視化したり、引き出したりしようとしているのがワコムのSocial Initiativesだと考えています。チームメンバーの物語を追体験することで、別のチームメンバーへ、パートナーやコミュニティーへ、心の灯りが連鎖していくのを感じています。取り組みを伝えていくことで、ワコムとしての、社会や未来への可能性を広げられたらと考えています。

会社の取り組みとして育てていくために

天野: これまで30以上の物語をWEBページで紹介してきましたが、チームメンバーの心の灯りのほんの一部です。取り組みに参加したいけれど、機会がないといった声もきかれます。会社の取り組みとして、より多くの方に関心をお寄せいただき、活動に参加してもらえるような機会作りが必要ではないでしょうか?

井出: そうですね。次のステップとして、より取り組みに参加しやすくなるようなきっかけ作りが必要かもしれません。僕自身、Social Initiativesに限らず、チームメンバーの思いや声に、できるだけ耳を傾けたいと思っています。部署や担当業務に関わらず、こういうアイデアがあるんだけれど、ということがあれば、僕にでも天野さんにでも、ぜひ声をかけてほしいです。

次の5年へ向けて、直線ではたどり着けない大きな循環を目指していく

天野:Social initiativesは説明が必要なことも多いのですが、伝えた先の一人からまた一人へと伝わっていく時に大きな熱量があるのを感じています。担当としては、何年かかるかわかりませんが、長く続く取り組みに育てたいと思っています。井出さんは、次の5年へ向けて、どのような思いをお持ちですか?

井出: ライフロング・インクという長い時間軸で、渦がどうなっていくか、身を投じて、みなさんと日常を生きていきたいと思っています。Social Initiativesの成功は、数字やKPIで簡単に測れるものではありません。社会は常に変化していて、成功に対する価値観や解釈も変わっていく中、大切なのは、社会の課題が複雑に絡み合っていることを理解し、多様な考え方や方法で取り組んでいくことだと思います。これまでも、これからも、チームメンバー一人ひとりの思いを大切に、ただひたすらに取り組みを積み重ねていきます。その小さな渦の連鎖から、直線ではたどり着けない大きな循環を目指すことができるのではないかと考えています。恐ろしさや未知をも含んだ渦を自分たちで作りだし、そこに飲み込まれてしまうかもしれない矛盾をもはらみながら、意味のある時間を創り出していきたいです。

どこにいても同じ「かく」体験を/シニア向けデジタルアートワークショップ

敬老の日にちなんで、高齢者向け住宅でワークショップを開催しました。会場に足を運ぶことが難しい方にも制作の体験を届けたいという思いから生まれた取り組みです。

詳細はこちらWacom Cintiq Pro 17とWacom Yuifyが「カンヌライオンズ2025」に登場、創作の舞台を支援

液晶ペンタブレットと著作権の保護と管理を可能にするワコムの技術で、カンヌライオンズで行われた小林覚さんのライブドローイングをサポートしました。

詳細はこちら私たちの灯りー道具屋/Bunta

『Wacom Story Book Issue 2』のテーマのひとつである「Chapter 4 サイドストーリー」の表紙として制作された、Buntaさんの作品「道具屋」を紹介します。

詳細はこちら創作を応援する図書35冊を寄贈/ワコムブックドライブを実施

子どもたちが創作の楽しさに出会えるよう、イラストやデザインなどの参考書籍35冊を鹿児島県錦江町の「みんなの図書館『本と一筆』」へ寄贈しました。

詳細はこちらロサンゼルス山火事被災支援/「AnimAID」に参画

ワコムはアニメーションコミュニティの一員として、ASIFA-Hollywoodが立ち上げた募金キャンペーン「AnimAID 」に参画。被災された方々の生活と制作環境の再建を支援しています。

詳細はこちら私たちの灯り‐光陵生日常戯画

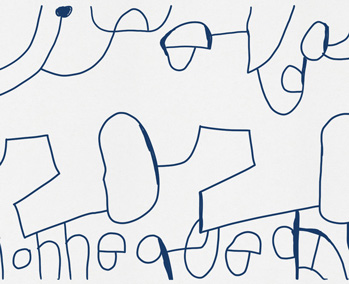

大宮光陵高等学校が取り組む「ペンタブアートチャレンジ2024」から生まれた作品『光陵生日常戯画』を紹介します。美術科と書道科の学生4名が共同で制作しました。

体験をキーホルダーに記録する

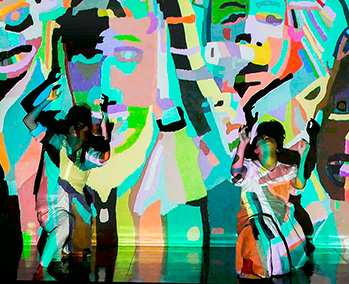

コネクテッド・インク2024にて、テーマ「日常」にちなんだキーホルダー作りを実施。ktymさんが制作したキービジュアルに登場するキャラクターたちをクリエイティブ・カオスで彩りました。

高校生たちの挑戦

STEAM教育に取り組み、授業でワコムの液晶ペンタブレットを活用する聖学院高等学校。絵を描くことが好きな学生たちが中心となり、デジタル塗り絵のワークショップを開催しました。

映画『グレート・グリーン・ウォール』を観て話そう

チームメンバーと社会や環境について考え、対話することを目的に、難民映画祭パートナーズ上映会を開催しました。

ワコムの道具と技術の力で社会とつながる小さな接点を見つける

「ワコムの道具と技術の力で社会とつながる小さな接点を見つける」をテーマに、体験の場を通じた、社会やコミュニティーとの関わり方を探求する過程の記録を紹介します。

Social Initiativesの現在地とこれから:5年間の取り組みを振り返って

Social InitiativesのこれからをワコムのMeaningful Growth(意味深い成長)につなげるため、CEOの井出とともに5年間の活動を振り返ります。

私たちの灯り‐Focus: The Autistic Superhero Loves Comic Art!/Yvonne Wan

チームメンバーやコミュニティーの方々の作品を紹介する「私たちの灯り」。自閉症のスーパーヒーローを描いたYvonne Wanさんの作品を紹介します。

森にかえる/コネクテッド・インク 2023

コネクテッド・インク 2023 のテーマは「森にかえる」。再び集まった仲間たちと一緒に、クリエイティブ・カオスの森にかえった記憶からいくつかの記録をお届けします。

将来への可能性を広げ、希望をつないでいく「CREATEプログラム」

ワコム・カナダは、シスラー高校が提供する「CREATEプログラム」にパートナーとして参画し、クリエイティブ業界へのキャリアパス支援を目指した包括的な取り組みに携わっています。

私たちの灯り‐Join The Journey/Arian Rahmatzai

チームメンバーやコミュニティーの方々の作品を紹介する「私たちの灯り」。ワコムでインターンを体験したArian Rahmatzaiさんが、日本をテーマに描いた作品を紹介します。

クリエイターになりたい-子どもたちの未来を応援する1

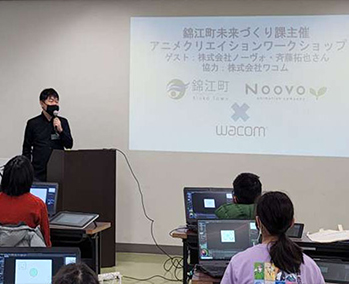

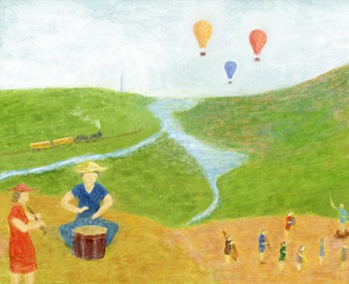

クリエイターになりたいという子どもたちの夢はチームメンバーの心の灯りと重なり、多くの取り組みにつながっています。鹿児島県錦江町のアニメーション制作ワークショップに協力しました。

クリエイターが安心して創作を続けられる世界を目指して/Wacom Yuify

目に見えないマイクロマークを作品に埋め込むことでクリエイターの創作の証を記録するサービス、Wacom Yuify。地域や文化によって異なるクリエイターの要望に応えようと開発を進めています。

デジタルインクテクノロジーをより多くの人に届けたい/中国での取り組み

デジタルインクテクノロジーの認知拡大と普及を目指すInk Division。中国で唯一のプロダクト・マネージャーとして挑戦を続けるラニー・ジャンに取り組みに対する思いを聞きました。

私たちの灯り‐昼下り海辺で/sammy

「私たちの灯り」では心の灯りをテーマにチームメンバーの作品を紹介してきました。今回は「かくこと」を軸にともに取り組みを進める神奈川県大磯町のアーティストによる作品を紹介します。

誰もが創造力を発揮できる場を/ワコム・エクスペリエンス・センター

コミュニティーとの交流を目的に生まれたワコム・エクスペリエンス・センター・ポートランド。その旗振り役を務めるメーガン・デイビスの心の灯りとともにこれまでの成長を振り返ります。

ただここで起こることがすべて/コネクテッド・インク2022

二つの大きな問いかけとともに開幕したコネクテッド・インク2022。東京で開催されたいくつかのセッションを紹介しながら振り返ります。

詳細はこちら

私たちの灯り‐光を運ぶ風/棕櫚

「私たちの灯り」では心の灯りをテーマにチームメンバーの作品を紹介してきました。今回は「かくこと」を軸にともに取り組みを進める神奈川県大磯町のアーティストによる作品を紹介します。

詳細はこちら

「かくこと」を支え続けたい/大磯町との取り組み

神奈川県大磯町とのコラボレーションは「かくこと」を軸に町全体の取り組みへと広がりをみせています。担当するクリエイティブBUの坪田直邦に話を聞きました。

コネクテッド・インクという多面体の側面-2

チームメンバーの心の灯りを起点に、コネクテッド・インクという多面体の一面を覗いてみます。二人目は、Corporate Engagementを担当する桧森陽平です。

コネクテッド・インクという多面体の側面-1

チームメンバーの心の灯りを起点に、コネクテッド・インクという多面体の一面を覗いてみます。一人目は、2016年から企画運営の中心的役割を務めるハイジ・ワンです。

社会に存在する障壁を乗り越えるには?/コール・アンド・レスポンス

2021年9月、ワコムは、株式会社ヘラルボニーと一般社団法人コネクテッド・インク・ビレッジと共に、「コール・アンド・レスポンス」(呼びかけと呼応)という新たな取り組みを始めました。

余韻の中に残るもの/コネクテッド・インク2021

当日行われた70近いセッションの中からオープニングとフィナーレを振り返り、コネクテッド・インク2021がもたらしたものについて考えてみます。

私たちの灯りー“The spark of love” by Jacky Yang

「心の灯り」をテーマに、二回目となるアートコンテストを開催しました。思いもよらぬ出来事にさまざまな変化が起こる中、今、そして未来へと続くチームメンバーの心の灯りを作品を通して紹介します。

問いを立て進み続ける/

コネクテッド・インク2020

「コネクテッド・インク2020」は、終わりなき問いを続けていくワコムの新たな覚悟であり、挑戦の始まりでした。

物語をつないでいく舞台「ステージKOPPA」

コネクテッド・インク2020の舞台として制作された「ステージKOPPA」。多様な場面に応じて、形や役割を変化させ、そこで起こるさまざまな物語をつないでいくステージです。

私たちの灯りー“Mam and Dad’s Child Interest” by Stella Wang

「心の灯り」をテーマに、二回目となるアートコンテストを開催しました。思いもよらぬ出来事にさまざまな変化が起こる中、今、そして未来へと続くチームメンバーの心の灯りを作品を通して紹介します。

私たちの灯りー秋山でのひととき/山本高廣

私たちの取り組みで大切にしている「灯り」をテーマに、チームメンバー(社員)を対象にしたアートコンテストを開催しました。チームメンバーによる投票で選ばれた三作品を紹介します。

ステイホーム期間中に小学生向けオンラインお絵描き教室を開催

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、外出自粛をしていた子どもたちに何か楽しい時間を提供したい。FC KAZOとイラストレーター・すいいろさんと共に、小学生を対象としたオンラインお絵描き教室を開催しました。

サッカーを通じたワコムの新たな取り組み

FC KAZOと共にチームと地域を育てたい。ワコムは埼玉県加須市のフットボールクラブ「FC KAZO」のオフィシャルパートナーとして活動を支援しています。

私たちの灯り-"The spark is in you! Mirror portraits during times of isolation" by Oliver Madlener

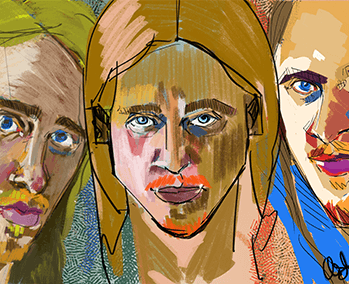

私たちの取り組みで大切にしている「灯り」をテーマに、チームメンバー(社員)を対象にしたアートコンテストを開催しました。チームメンバーによる投票で選ばれた三作品を紹介します。

休校中の子どもたちにオンライン・スケッチノーティング講座

新型コロナウイルス感染拡大防止による休校中の子どもたちを対象に、ドイツのチームメンバーがオンラインワークショップ「Young Wacom」を開催しました。

カスタマーサポートを通じてアーティストの「人生」を応援したい

アメリカでカスタマーオペレーションを担当するアレックス・ダフィーは、アーティストを支援する新たなプログラムを立ち上げました。このプログラムを立ち上げるきっかけとなったアーティストのデボン・ブラッグ氏との物語について、アレックスに聞きました。

3.KOPPAのはじまり/

「旅するKOPPA」の物語

KOPPAのはじまりは2019年4月。伊藤さんの展示制作がきっかけでした。展示後も「また誰かに使ってもらえるものにしたい。」KOPPAに込められた思いをお聞きしました。

2.もう、壊さなくていい/

「旅するKOPPA」の物語

自分たちで組み立てて、広げて、しまって、また一緒に旅に出る。壊すのが当たり前であった展示什器の在り方を大きく変えた「旅するKOPPA」が誕生しました。

1.「KOPPA」との出会い/

「旅するKOPPA」の物語

建築現場の端材を活かせないかと、建築家の伊藤維さんの呼びかけで生まれた家具「KOPPA」。ワコムとの出会いは小さな偶然がきっかけでした。

私たちの灯り-“That Spark Inside”

by Simone Wolters

私たちの取り組みで大切にしている「灯り」をテーマにアートコンテストを開催しました。作品を通して、チームメンバーが大切にしている心の灯りの存在を紹介します。

未来のエンジニアたちにマーケティングの講義

東京工業高等専門学校で技術者を目指す学生を対象にマーケティングの講義を行いました。

一台に最後まで責任を持つ

セールス担当の取り組み

高校生のデジタルコンテンツ制作支援のため、倉庫に眠るペンタブレットを高校のクラブ活動や学校対抗のコンテストの副賞として毎年贈呈しています。

未来の教育を考える

ライフロングインク×AI

学習中の視線データとペンの動きから、生徒個人の学習特性を明らかにし、個人に合わせた学習環境を提供する「教育向けAIインク」を開発しました。

授業をもっと楽しく、クリエイティブに

Wacom Intuosを学校に導入

ブルガリアで働くソフトウエアデザイナー、ヨアナ・シメノヴァは、子どもたちのITクラスをもっと楽しくしたいとWacom Intuosを学校に導入しました。