今回はチュートリアルシリーズの初回です。ここでは人物画でどうやったら頭部を上手く描けるかを説明します。

シリーズ第1回目では、目や鼻といったパーツの前に頭の形を取り上げます。特に、頭の形を描くときの様々なポイントを知りたいと思っている初心者には、ぴったりなチュートリアルです。頭部のパーツの捉え方、異なるアングルから見た頭の描き方などの基本が抑えられます。また、上級者でもバランスや角度を的確に表現する上での新たなコツが見つかるかもしれません。では始めましょう!

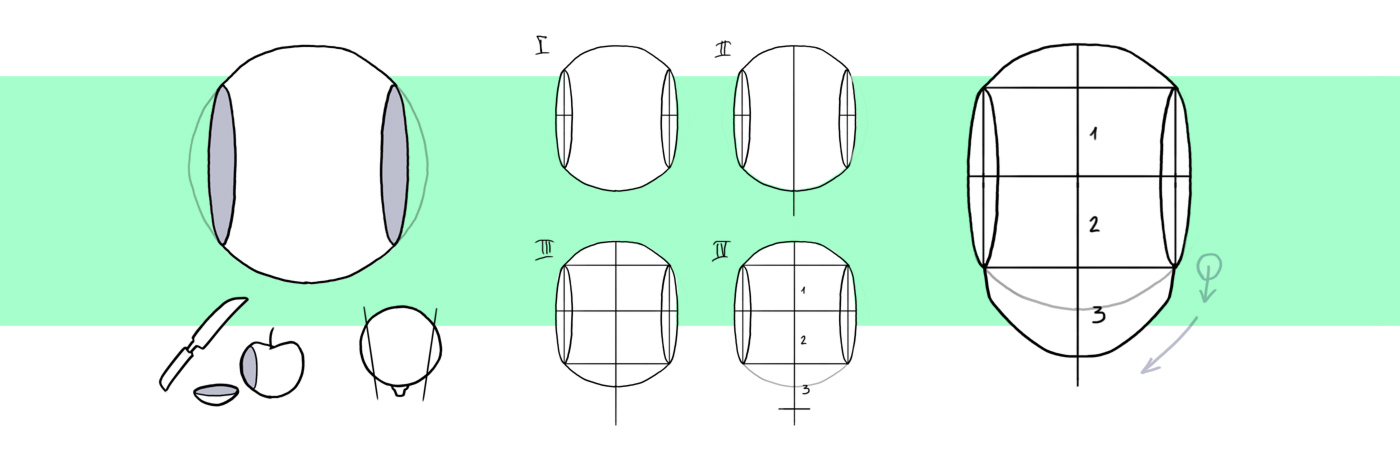

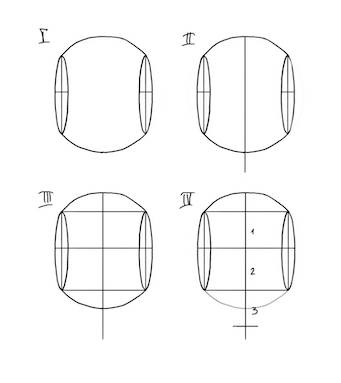

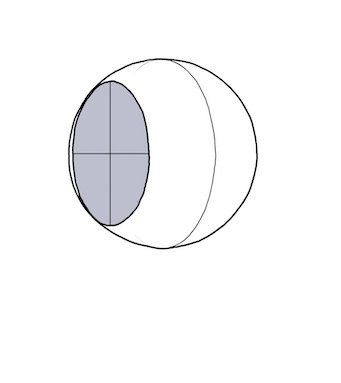

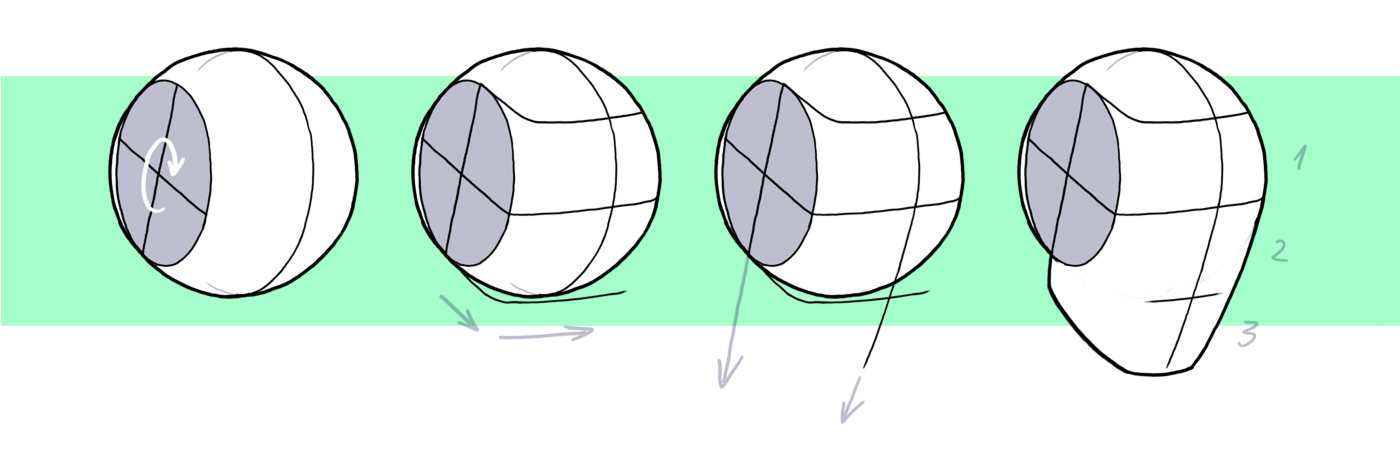

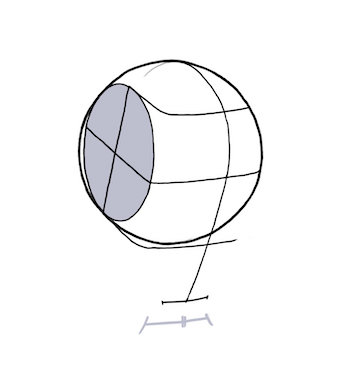

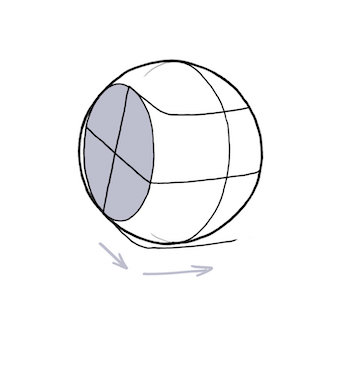

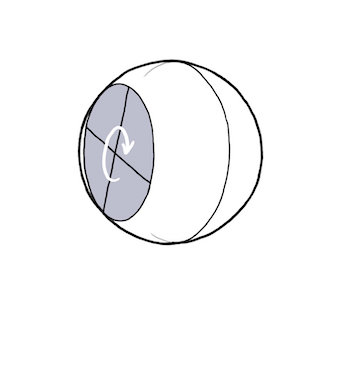

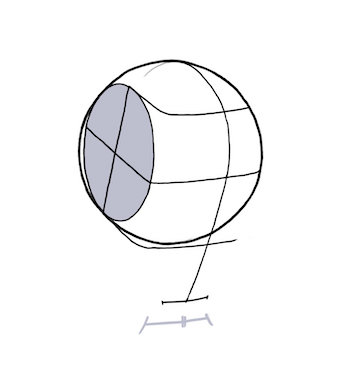

まずは円から始めます。他のチュートリアルをご覧になった方にはお馴染みの手順です。二次元で描いているため円になりますが、球体を表すものと考えてください。

円はあらゆる生き物を描くときの基本形の一つです。「犬の描き方」など、過去のチュートリアルでも円を利用しました。

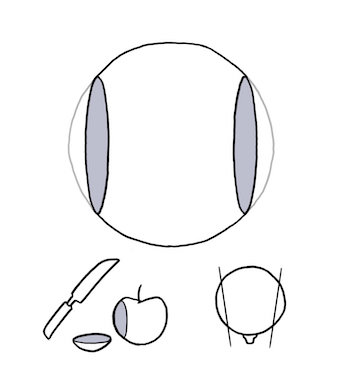

この球体の左端と右端に切り込みを入れ、2つの側断面を作成します。

ここでリンゴをイメージしてみましょう。リンゴを切ったときの側面も楕円形として見えます。今回の断面もそれと同じです。球や円の性質は変わりませんが、描き進めるうちに基本的な頭部の形に合わせて調整を入れていきます。

もう一つのポイントは、頭を上から見ると断面の切り込み線は完全な平行ではなく鼻に向けてやや斜めに走っているということです。ですから、顔を正面から見たときは2つの楕円面が見えます。

断面の長さは、球体全体の約3分の2になるようにします。

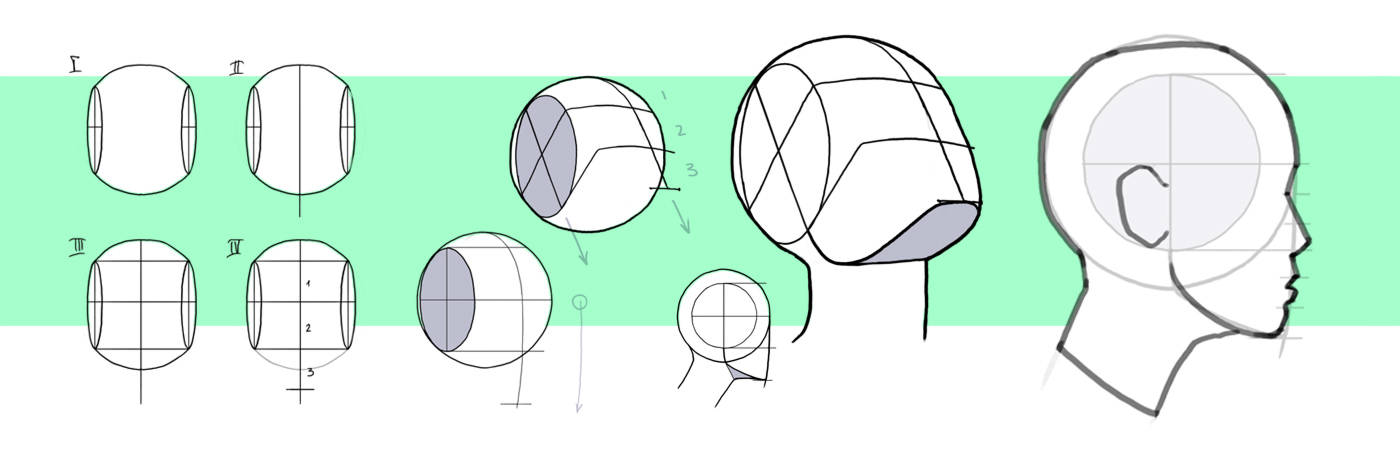

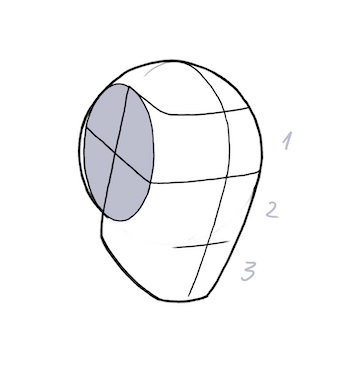

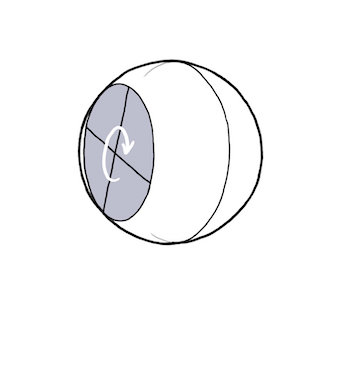

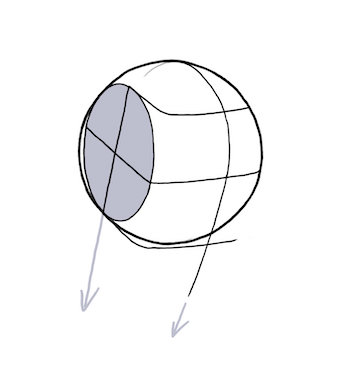

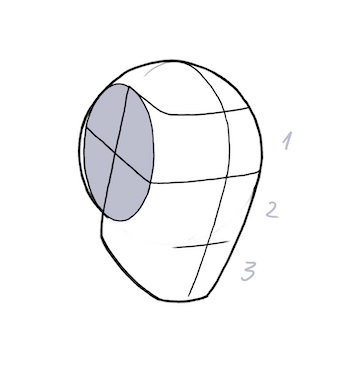

次に左右の断面に十字を描き込みます。これは、後で頭を回転させるときに非常に重要になります。頭がどちらを向いているとしても、この十字を目安に、どの角度からそれを見ているかを確認できます。

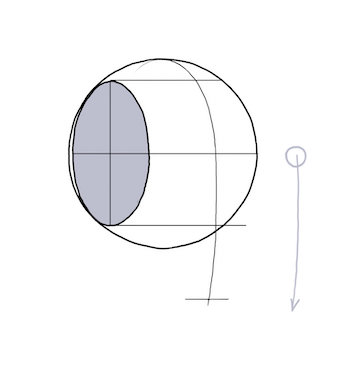

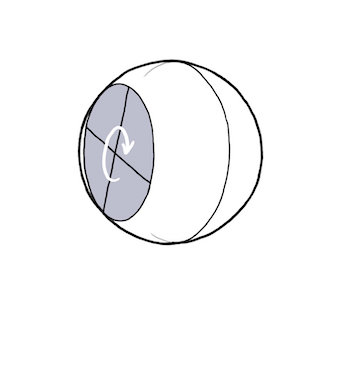

左右対称が崩れないように中心線も書き込む必要があります。中心線を軸に左右のバランスを取りながら、頭部の基本パーツを描き込んでいきます。

それから左右断面の両端を横線で結んで、エリアを分割します。

あご先の位置を決めるために、下に伸ばした中心線に4本目の横線を入れます。これで、顔を描く上で最も重要な補助線が入りました。主な補助線を引けたところで、各線の活用して頭を描く方法を見ていきましょう。

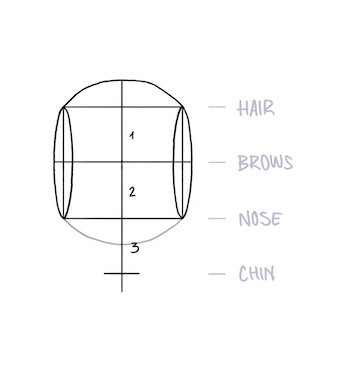

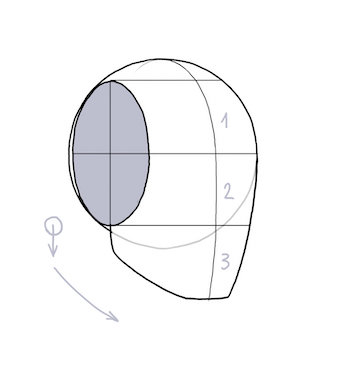

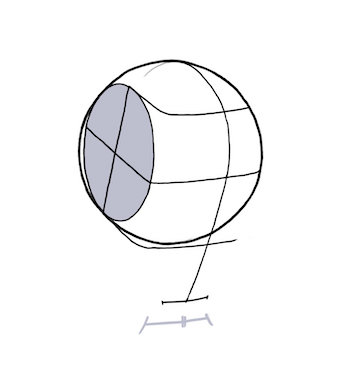

上の線は髪の生え際にあたります。この線の上から(適宜)髪を描きます。髪の毛がない場合でも生え際のラインを想定しておくと、頭部のパーツのバランスがとりやすくなります。2本目の補助線は眉の位置に相当します。眉はだいたいこのライン上に描きます。

3本目の線は鼻のラインです。正確には、ここが鼻の下端になります。最後の補助線はあごの位置になり、ここにあごが来ます。

同じ顔は2つとありません。ですから、描こうとする顔によって4本の補助線の間隔も異なってきます。すべての線が等間隔になることは、ほとんどありません。間隔を変えて試してみましょう。極端な例を試してみるのも良いでしょう。あごをデフォルメして大きくするのも面白いはずです。ただ、このチュートリアルでは基本に忠実に進めていきます。

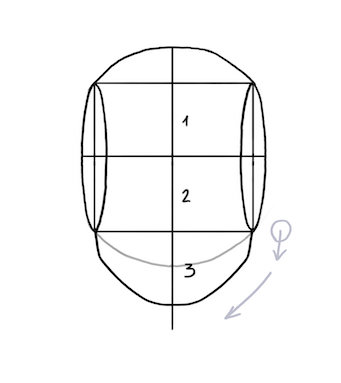

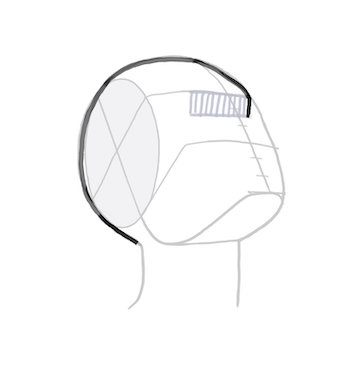

次に、断面の下端から描き始めますが、端にきっちり合わせて描かなくても大丈夫。実際には、描きたいあごの形に合わせて下端を少し伸ばしながら描いていくものだからです。そしてその線をあごとつなげれば、頭のおおまかな形が完成します。最初に引いた補助線が全体のバランスをとるのにとても役立っていることが分かると思います。補助線をベースにして、下あごのラインやあごの大きさなどを決めることができます。

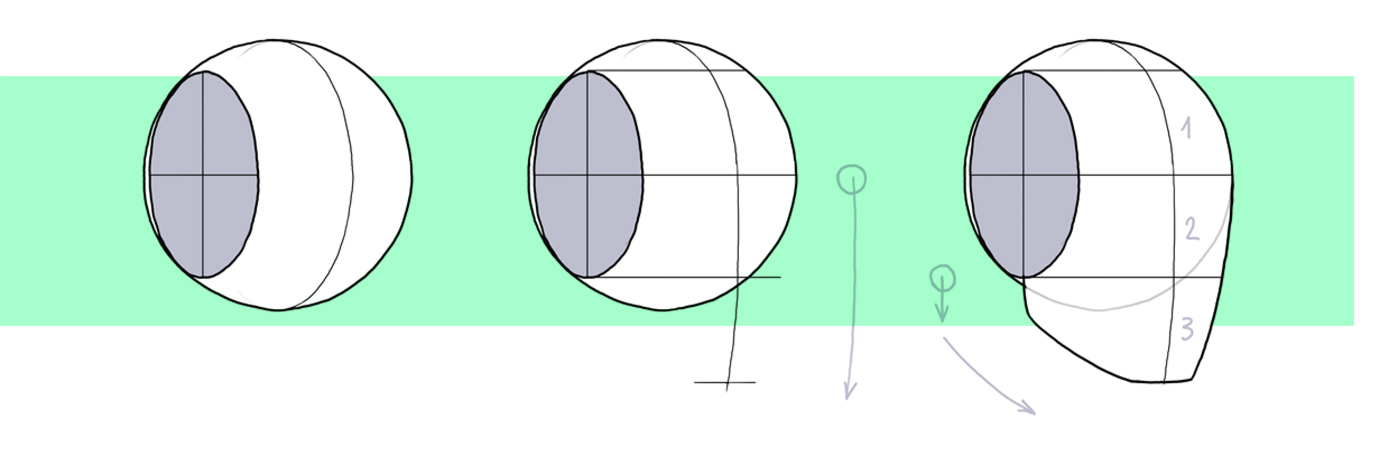

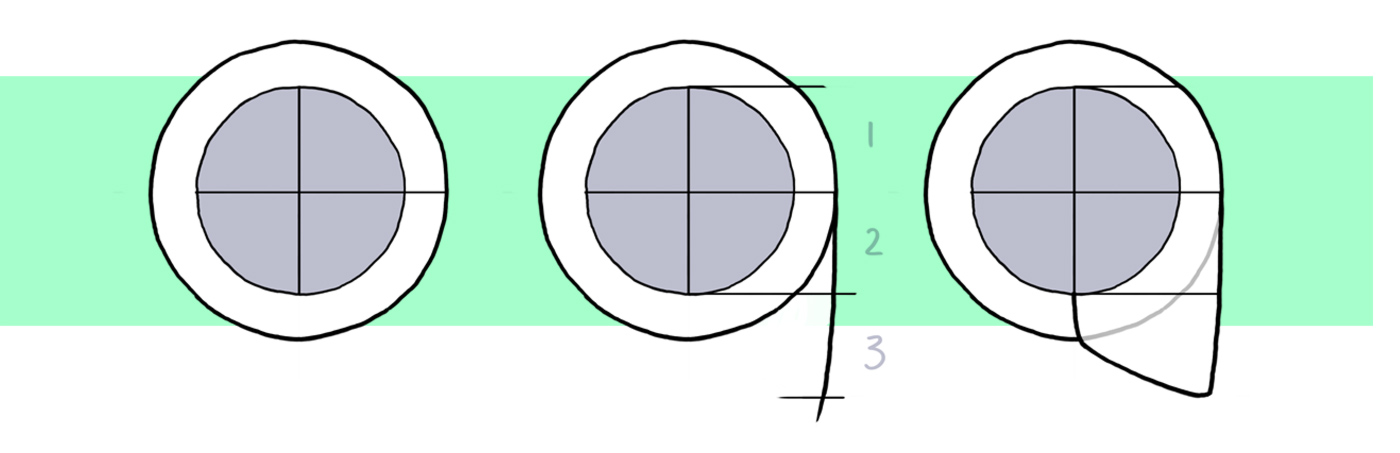

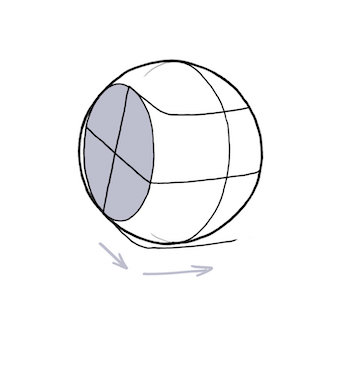

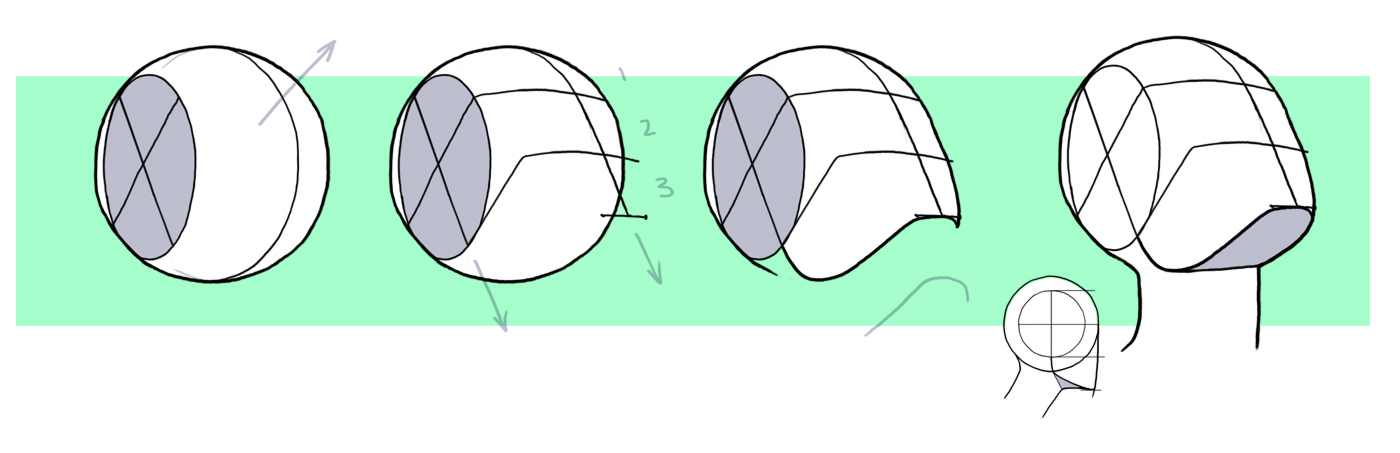

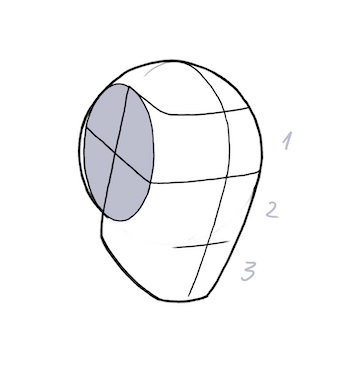

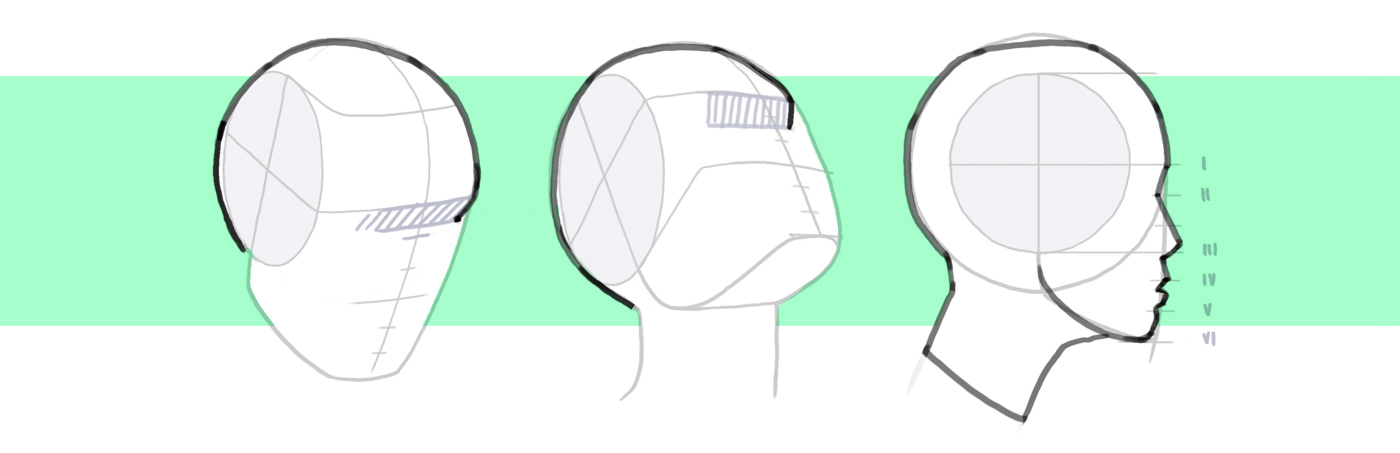

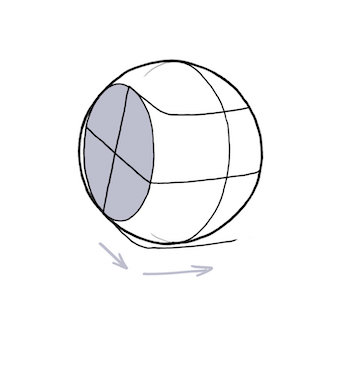

頭を少し右に向けたときの横顔を描いてみましょう。頭を右に回転させると片方の断面しか見えなくなり、その断面の幅も先ほどよりも大きくなります。中心線は直線ではなくなり、楕円のようになります。

眉の補助線から下の線は球体に沿って描くのではなく、ほぼ直線的に降ろします。頭は右に向いているので、線を直線的に降ろすというのは描画のプロセスのことであり、直線的な形状を描くわけではありません。

柔らかく女性的なあごの形にする場合は、中心線にむけて少し内向きにします。もっとよくある男性的な角張ったあごにするなら、より直線的に、必要に応じて少し外向きに線を降ろします。

ここでも前面エリアを3つに分割し、あごの位置を決めます。最後にあごの関節の辺りからあご先に線をつなげます。これで頭部の形の完成です。

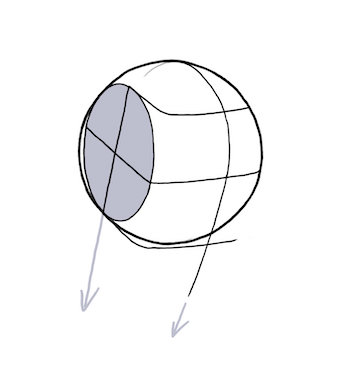

顔を横から見てみましょう。この場合、断面は完全な円に見えます。完全な円といっても、これは側頭部の形がそうなっているわけでありません。そうではなく、頭を横から見たときの特徴を捉えるための目安として考えましょう。

中心線は顔の端に来ます。ここでも3本の補助線を入れ、あごのラインをもう1本追加します。あごのラインはこれまで何度も描いてきましたが、今回は少し違う角度から入れます。

先ほどと同様に、側断面の下に来るあごの関節の辺りからラインを少し下に伸ばし、あご先とつなぎます。そうすると、やや上品な印象のあごのラインになります。これで横から見た頭部の完成です。この段階ではアメフトのヘルメットのように見えますが、気にしなくて大丈夫。人らしい頭の形を描くプロセスの一環として、こうした無機的な印象を与える形状を使っているだけなのです。

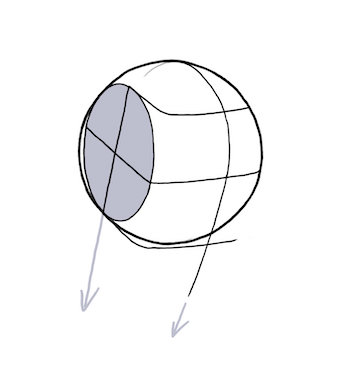

もう少し難しい角度にしてみましょう。頭を右斜め下に向けます。しかし、どの角度に回転させようと球体は球体のままで、断面もそのままです。それでも、断面の位置から頭が右を向いていることが分かります。次に、頭を下に向かせるために十字を回転させます。

十字を下に向けると、十字の横線だけでなく縦線も変化します。

補助線を描くために、頭の正面と側面が作る角をイメージします。自分の眉尻を触ってみましょう。そこが自分の眉の端になります。

もちろん、実際には顔面にはきつい角度のパーツなどないので、眉尻は角ではなく、もっと曲線的です。ですから、この角は少し丸めておきましょう。

眉の補助線より下の中心線は、断面の十字の縦線と平行になるように描きますが、まっすぐ下には降ろしません。頭を右斜め下に回転させているので、実際には中心線は少し左に傾きます。頭を左方の耳の上から見ているということを意識します。

ここでは、あごのラインに注目する必要があります。頭が右を向いているので、あごの右側は左側よりもやや短くなります。そのため、あごの左側のほうが幅広く見えます。この角度では、あごの右側は顔の輪郭に隠れます。

前のステップと同じ要領で線をつなぎます。

もう少し難しい角度にしてみましょう。頭を右斜め下に向けます。しかし、どの角度に回転させようと球体は球体のままで、断面もそのままです。それでも、断面の位置から頭が右を向いていることが分かります。次に、頭を下に向かせるために十字を回転させます。

十字を下に向けると、十字の横線だけでなく縦線も変化します。

補助線を描くために、頭の正面と側面が作る角をイメージします。自分の眉尻を触ってみましょう。そこが自分の眉の端になります。

もちろん、実際には顔面にはきつい角度のパーツなどないので、眉尻は角ではなく、もっと曲線的です。ですから、この角は少し丸めておきましょう。

眉の補助線より下の中心線は、断面の十字の縦線と平行になるように描きますが、まっすぐ下には降ろしません。頭を右斜め下に回転させているので、実際には中心線は少し左に傾きます。頭を左方の耳の上から見ているということを意識します。

ここでは、あごのラインに注目する必要があります。頭が右を向いているので、あごの右側は左側よりもやや短くなります。そのため、あごの左側のほうが幅広く見えます。この角度では、あごの右側は顔の輪郭に隠れます。

前のステップと同じ要領で線をつなぎます。

もう少し難しい角度にしてみましょう。頭を右斜め下に向けます。しかし、どの角度に回転させようと球体は球体のままで、断面もそのままです。それでも、断面の位置から頭が右を向いていることが分かります。次に、頭を下に向かせるために十字を回転させます。

十字を下に向けると、十字の横線だけでなく縦線も変化します。

補助線を描くために、頭の正面と側面が作る角をイメージします。自分の眉尻を触ってみましょう。そこが自分の眉の端になります。

もちろん、実際には顔面にはきつい角度のパーツなどないので、眉尻は角ではなく、もっと曲線的です。ですから、この角は少し丸めておきましょう。

眉の補助線より下の中心線は、断面の十字の縦線と平行になるように描きますが、まっすぐ下には降ろしません。頭を右斜め下に回転させているので、実際には中心線は少し左に傾きます。頭を左方の耳の上から見ているということを意識します。

ここでは、あごのラインに注目する必要があります。頭が右を向いているので、あごの右側は左側よりもやや短くなります。そのため、あごの左側のほうが幅広く見えます。この角度では、あごの右側は顔の輪郭に隠れます。

前のステップと同じ要領で線をつなぎます。

今度は下から見た角度で描いてみます。この場合は眉の下の面がよく見えるため、眉のラインの描き方がまったく逆になります。そのため、眉の下の目のくぼみのラインを深く取ります。

さらに、ここで工夫が必要なのが耳の描き方です。先ほどの要領で補助線に沿って描くと、頭に取って付けたような印象の耳になってしまいます。これは角度の問題です。耳は頭に平面的に付いているわけではなく、頭から少し起き上がっています。そのため、この角度から見ると、耳の一部が補助線の上にかぶさります。

頭部の描き方について知っておきたい基本は以上です。もちろん、もっといろいろな角度から描くことはできますが、この4の角度での描き方を学べば、テクニックの原則はほぼ抑えらるはずです。ここでは頭部の描き方をごくおおまかに説明しましたが、お役に立ちましたか?このチュートリアルには続編がありますので、お楽しみに。また、続編でお会いしましょう。